1945年、県民の4人に1人が犠牲になった太平洋戦争末期の沖縄戦。まだ10代の多くの子どもたちが地上戦にかり出され、命を落とした。当時15歳、「鉄血勤皇隊」だった少年は、数分前まで会話をしていた同級生の死に直面し、自身も骨が見える大けがを負いながら生き延びた。戦場で何を見て、何を感じたのか―。当時の記憶は、93歳になった今でも脳裏に鮮明に焼き付いている。(取材:沖縄タイムス)

沖縄本島中部の勝連村比嘉(現うるま市)で生まれた濱崎清昌さん(93)=北谷町=。「将来は教師になる」という夢を抱いて1944年4月、14歳で首里にあった沖縄師範学校男子部に入学した。だが、夏ごろから飛行場の拡張や高射砲陣地の構築など軍作業に従事させられ、学校の授業どころではなくなった。

濱崎さんが通っていた沖縄師範学校の校門(那覇市歴史博物館提供)

濱崎さんが通っていた沖縄師範学校の校門(那覇市歴史博物館提供)1944年10月10日、学校の寮にいる時、いつもより多くの飛行機が飛んでいた。日本の飛行機は「ボ―ンボーン」という音がするが、この日は「キーンキーン」という金属音が響いている。「演習じゃないよ。本物だ」と大騒ぎになった。急いで近くの首里第二国民学校の壕に逃げ込んだものの追い出され、近くの石橋の下に隠れた。この米軍による無差別攻撃「10・10空襲」では旧首里市の隣、旧那覇市が大きな被害を受け、旧那覇市域の約9割が焼失した。

10・10空襲で炎上する那覇港一帯=1944年10月10日(当時の日本陸軍少佐、林忠男さん撮影)

10・10空襲で炎上する那覇港一帯=1944年10月10日(当時の日本陸軍少佐、林忠男さん撮影)米軍が沖縄本島に上陸する前日の1945年3月31日。濱崎さんは、沖縄師範学校男子部で編成された「鉄血勤皇隊」の「野戦築城隊」に配属された。主な任務は首里城周辺の壕掘りに加え、米軍に壊された道や橋の修復。首里城地下にあった旧日本軍の「第32軍司令部壕」の近くの岩陰で生活しながら、夜になるとつるはしやシャベルなど道具をかついで各地へ出向いた。海からの艦砲射撃など米軍の攻撃の間隙(かんげき)を縫って道や橋を修繕し、夜のうちに戻る、を繰り返した。

ある日、作業が朝方までかかったため、近くの日本軍の壕で身を潜めることに。首里に戻ると、自分たちが拠点にしていた場所が攻撃を受け壊されていた。「恐ろしくて身が縮んだよ」と振り返る。

戦力の差は日に日に明らかになっていく。首里城から2キロほど離れた「識名園」周辺にあった日本軍の高射砲から1発撃つと、何千発ものお返しがあった。航空参謀は「問題ない」と言っていた。「天長節(4月29日の昭和天皇誕生日)には我が連合艦隊が逆上陸して、米軍をたたきつぶす」。だが、援護は一向に来なかった。

瓦礫と化した首里城の城壁。その下には堀がめぐらされていた。後方に見えるのは首里の町。焼け残った樹木は城を囲んでいた森の一部である。首里城は第5海兵連隊によって攻略された。(沖縄県公文書館所蔵)

瓦礫と化した首里城の城壁。その下には堀がめぐらされていた。後方に見えるのは首里の町。焼け残った樹木は城を囲んでいた森の一部である。首里城は第5海兵連隊によって攻略された。(沖縄県公文書館所蔵)第32軍司令部は5月下旬、首里を放棄して南部に撤退し、さらに多くの住民犠牲をもたらすことになる。5月27日、シャベルやつるはしといった道具をかついで首里の南にある豊見城まで運び、その足で首里に戻った。翌日、撤退する前に一人の兵士がこう言った。「お湯を浴びていけ。明日は死の旅路になるかもしれない」。

弾が飛び交う中、持てるだけの物を持ち、兵隊用の大きすぎる軍靴を履いて歩いた。橋を渡っている時に一発の弾が飛んできた。「みんな伏せろ」。撤退前に「死の旅路になるかもしれない」と語っていた兵士はそこで犠牲になった。

濱崎さんはたどり着いた沖縄本島南部の摩文仁村(当時)の壕に身を潜めながら、命懸けで食料や水を調達していた。「ピシッピシッ」。耳元を銃弾がかすめる中、水をくみに行っていた。

第32軍司令部壕の下にある自然壕。師範鉄血勤皇隊や炊事を担った人たちが身を隠していた=2022年1月、糸満市

第32軍司令部壕の下にある自然壕。師範鉄血勤皇隊や炊事を担った人たちが身を隠していた=2022年1月、糸満市6月のある日もサトウキビを取りに行き、壕に戻ってきた。壕の入り口に座っていた同級生に「カンメイ、艦砲が爆発するから危ないよ」と声をかけると、「大丈夫だよ」と帰ってきた。「ダダダーン」。1、2分のうちに爆発の振動が壕内を襲う。「カンメイがやられたー」と誰かが叫んだ。同級生は砲弾を浴びて即死した。近くにいた別の同級生も負傷し、うめき声を上げていた。「あの時のことは、言葉で表現できないよ。誰がいつ死ぬか分からない、死と隣り合わせの世界だった」。

しばらくすると、辺りは米軍に焼き尽くされ、サトウキビは取れなくなった。雨が降ると、岩に雨水が染みこんで壕内にポタポタ垂れてくる。その水を布で受け止めて絞り、のどを潤していた。

6月19日、鉄血勤皇隊に解散命令が出された。校長は「必ず生き延びて、将来の若者たちの指導のために頑張りなさい」と言っていた。

翌日、壕を出てたどりついた別の壕には、避難してきた大人も子どもも兵隊もひしめき合っていた。来る日も来る日も昼も夜も弾が飛び交う中、銃声の聞こえない方向に向かって恐る恐る逃げる。先は行き止まりの崖、どうにかして砂浜まで降りると、少し先に海水と真水が合わさった場所があった。「首を突っ込んで水をガブガブ飲んだよ。天国に行ったような、生き返ったような気持ちだった」。

その後も逃げ回る中で上級生と同級生の3人で穴を見つけ、隠れた。26日、銃声が聞こえなくなり、上級生が「行くぞ」と言った。疲れと眠気で動きたくなかったが、力を振り絞り、後を追う。ほふく前進していると、数メートル前にいた上級生が「見つかった」と叫んだ。その瞬間、鉄の棒で強打されたような衝撃を受けた。

立ち上がれない。銃撃で右足首は骨が見え、頭を触ると手のひらに血がべっとり付いた。上級生はぴくりとも動かず、同級生の名前を呼んでも返事がない。意識が遠のく中、小銃の弾が「ピュンッ、ピュンッ」と体をかすめていった。転がりながらさっきまでいた穴に戻り、持っていたもので頭と足を巻いて止血し、そのまま気を失った。上級生と同級生、2人がどうなったのかは分からない。

意識を取り戻した翌日、あまりの暑さで目を覚ますと全身にハエがたかり、右足にはウジがわいていた。とにかく傷口の痛みがひどく、のどが渇いていた。「これから自分はどうするか。そのまま死ぬのか。それとも捕虜になるのか。いくら鬼畜米英でも、殺す前に水ぐらい飲ませてくれるだろう」。考え抜いた末に穴から出ることを決めた。時間をかけて穴から出ると、軍靴の音が聞こえてきて、赤十字のマークが見えた。米軍の衛生兵だった。移送された先の病院で治療を受けて一命を取り留め、故郷の勝連村に戻ったのはその年の9月。師範学校の同級生82人中、41人が犠牲になった。

激戦地となった糸満市摩文仁=2023年3月19日

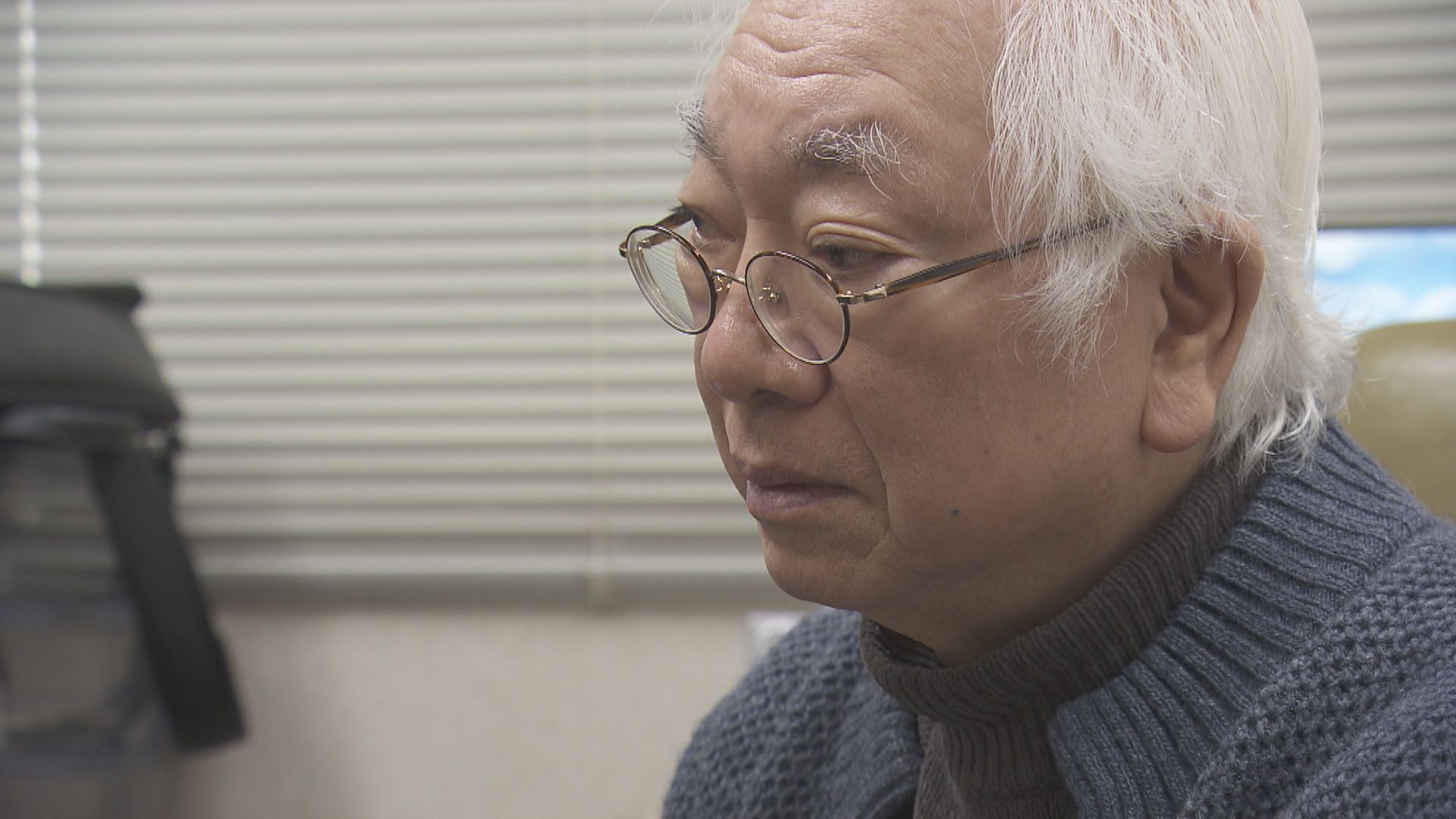

激戦地となった糸満市摩文仁=2023年3月19日戦後は首里や摩文仁など戦時中にたどった道を歩くフィールドワークを実施するほか、メディアの取材に応じるなど、自身の体験を伝えてきた濱崎さん。90歳をすぎた今、体調が良くない日も多くなってきた。「体が元気なら現場で伝えたいことがたくさんあるんだけど...」と唇をかむ。

自宅で、ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを見るたびに心が痛む。「簡単に住民を殺し、いろんな物を破壊して...。もうやめてもらいたい」と声を振り絞った。

国際情勢が緊迫し、再び沖縄が戦場になることへの不安もある。「自分の命をないがしろにしなければならない戦争のばからしさを伝えたい。体験者が少なくなる中、自分が話すことで後世の役に立てたらなあ」。濱崎さんの語りを支えているのは使命感と、亡き友への思いだ。

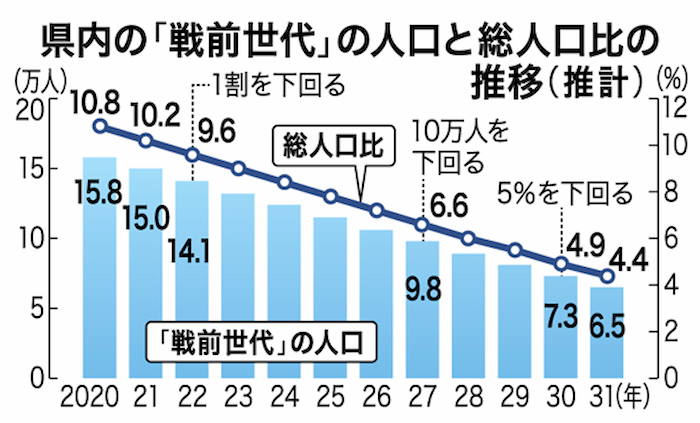

那覇市のシンクタンクによると、太平洋戦争が終結した1945年以前に生まれた、いわゆる「戦前・戦中世代」の県内人口は2022年末で14万1千人と推定されている。県内総人口の9・6%に当たり、初めて1割を切ったことになる。

那覇市のシンクタンク「南西地域産業活性化センター(NIAC)」の分析を基に作成

那覇市のシンクタンク「南西地域産業活性化センター(NIAC)」の分析を基に作成戦前・戦中世代が1割を切るということは、当時の年齢を考えると、沖縄戦の体験を自らの言葉で語ることのできる方はもっと少ないだろう。

沖縄戦を語り継いできた方々の訃報も続いている。沖縄戦に動員された「白梅学徒隊」の一人で、負傷兵の看護などの体験を語り継いできた中山きくさんが今年1月、94歳で死去。元「ひめゆり学徒隊」で、1989年のひめゆり平和祈念資料館の開館に尽力し、館長も務めた本村ツルさんは4月に97歳で亡くなった。

戦後78年、戦争体験者が高齢化する中で、体験を聞けなくなる日は刻一刻と迫っている。二度と戦争を起こさないために、どう戦争の記憶を継承していくのか―。次の世代に託された大きな課題となっている。

平和の礎に手を合わせる人たち=2021年6月、糸満市摩文仁

平和の礎に手を合わせる人たち=2021年6月、糸満市摩文仁沖縄タイムス

「日本人と知られたら殺される」父と生き別れフィリピン離島で生活する姉妹 "無国籍"残留2世、80年越しに親族と対面し涙 #戦争の記憶

テレビ朝日

長崎で消えた町"2秒の伝言"残した男性の正体が明らかに 「似とるね...」息子の涙 #きおくをつなごう #戦争の記憶

NBC長崎放送

「見つかったのは弟のあごの骨だけ」家族4人を原爆に奪われた医師 失意のなか治療もやけど患者に消毒しかできず 「映像の医師は父」名乗り出た息子 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RCC中国放送

全身が「赤鬼」のようだった 18歳で被爆し大けが、原爆症に苦しみ「死にたい」と思った日々も 俳優・水上恒司さんがたどる #戦争の記憶

KTNテレビ長崎

「おんぶの男の子は私」3歳で被爆、名乗り出た男性 "一生の病"と傷跡抱え 語り出した家族の記憶 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RCC中国放送

「父はBC級戦犯で絞首刑に」存在を隠して生きた息子 唯一のつながりは処刑前の「8通の遺書」 #戦争の記憶

毎日放送