「無力さを感じていたのではないか」。被爆2か月後のフィルムにうつる一人の男性医師を見て、森田健司さん(73)はつぶやきました。手に大やけどを負った患者に消毒をする医師は、広島赤十字病院の皮膚科医だった父の愛之(よしゆき)さんです。5年ほど前、赤十字病院をテーマにした企画展で、父の写真を見つけ、息子だと名乗り出ました。父と同じ皮膚科医の健司さんは、大やけどの治療に消毒しか出来ていないことに、当時の医療現場の過酷さを痛感します。そしてこのとき、愛之さんは原爆によって家族4人を奪われた直後でした。

「言っても分からない」。愛之さんは、あの日の記憶について、家族にも多くは語っていませんでした。それでも、ふとしたときに、話をしていたといいます。

1945年8月6日午前8時15分。当時33歳だった愛之さんは爆心地から1.7キロほど離れた自宅で被爆しました。幸いにも軽いけがで済みましたが、実家は爆心地からわずか500メートルにありました。当時、実家には母のエミさん、弟でピアニストだった親之(ちかゆき)さん、妹の重子さんがいたといいます。

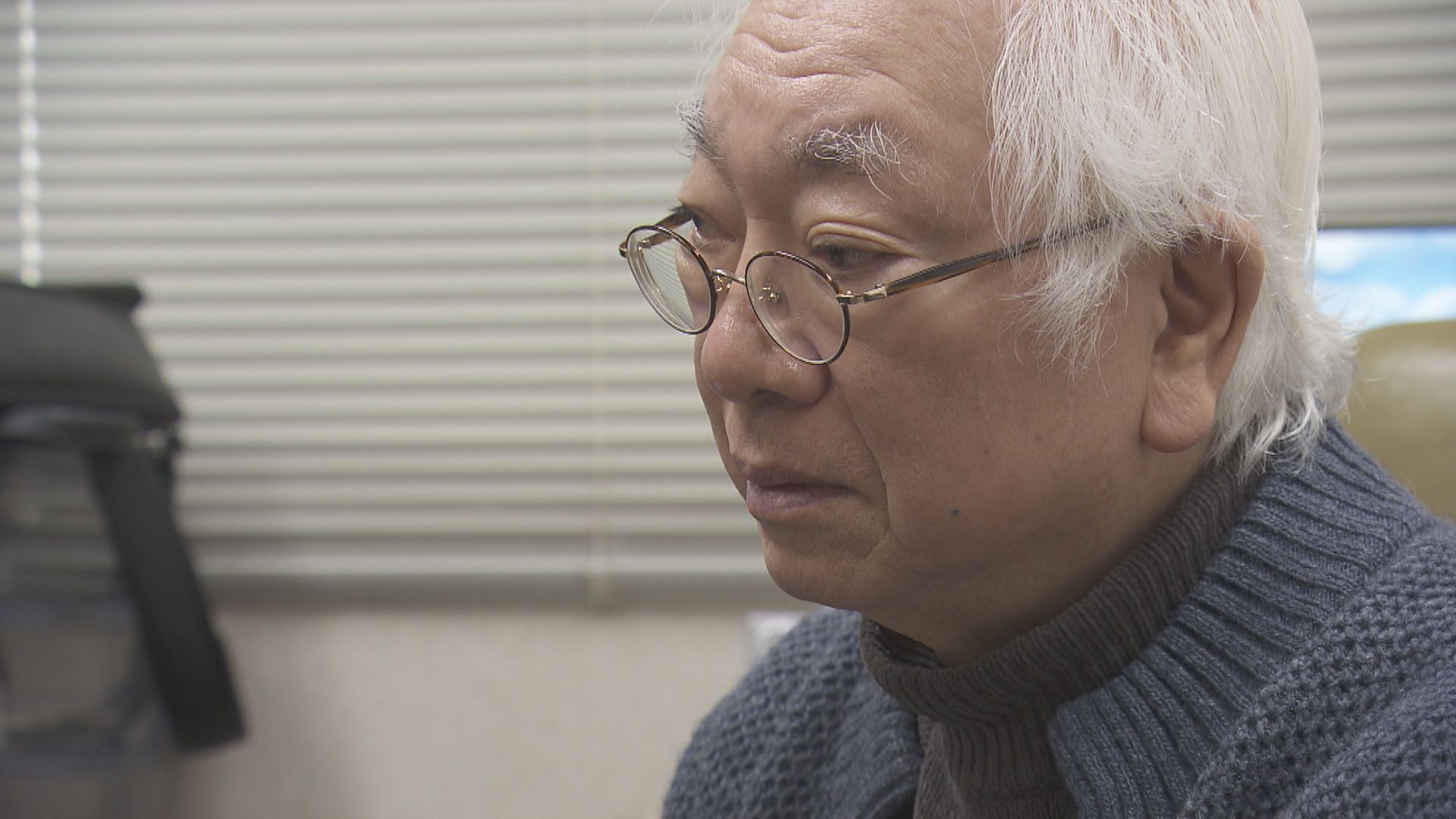

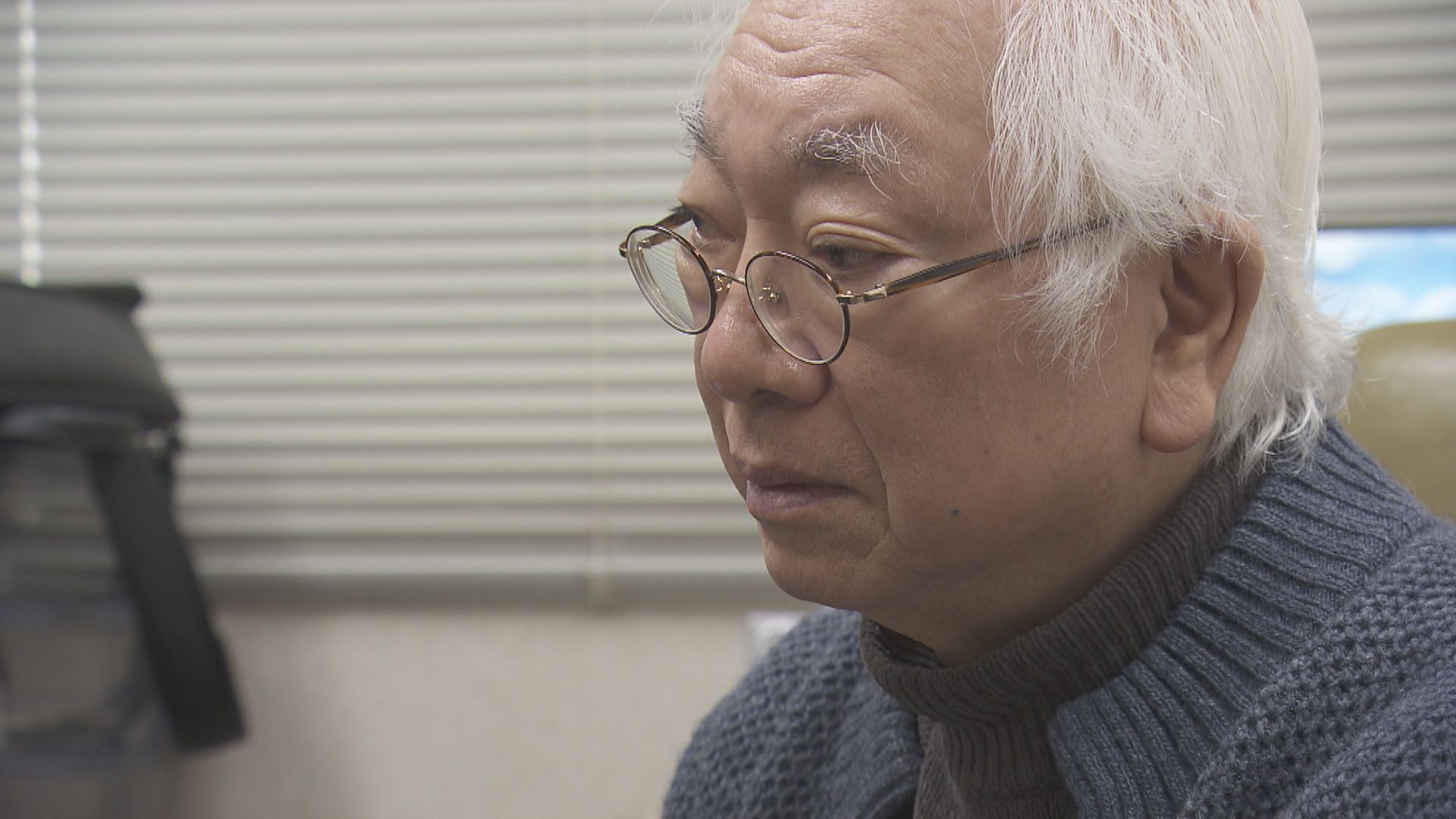

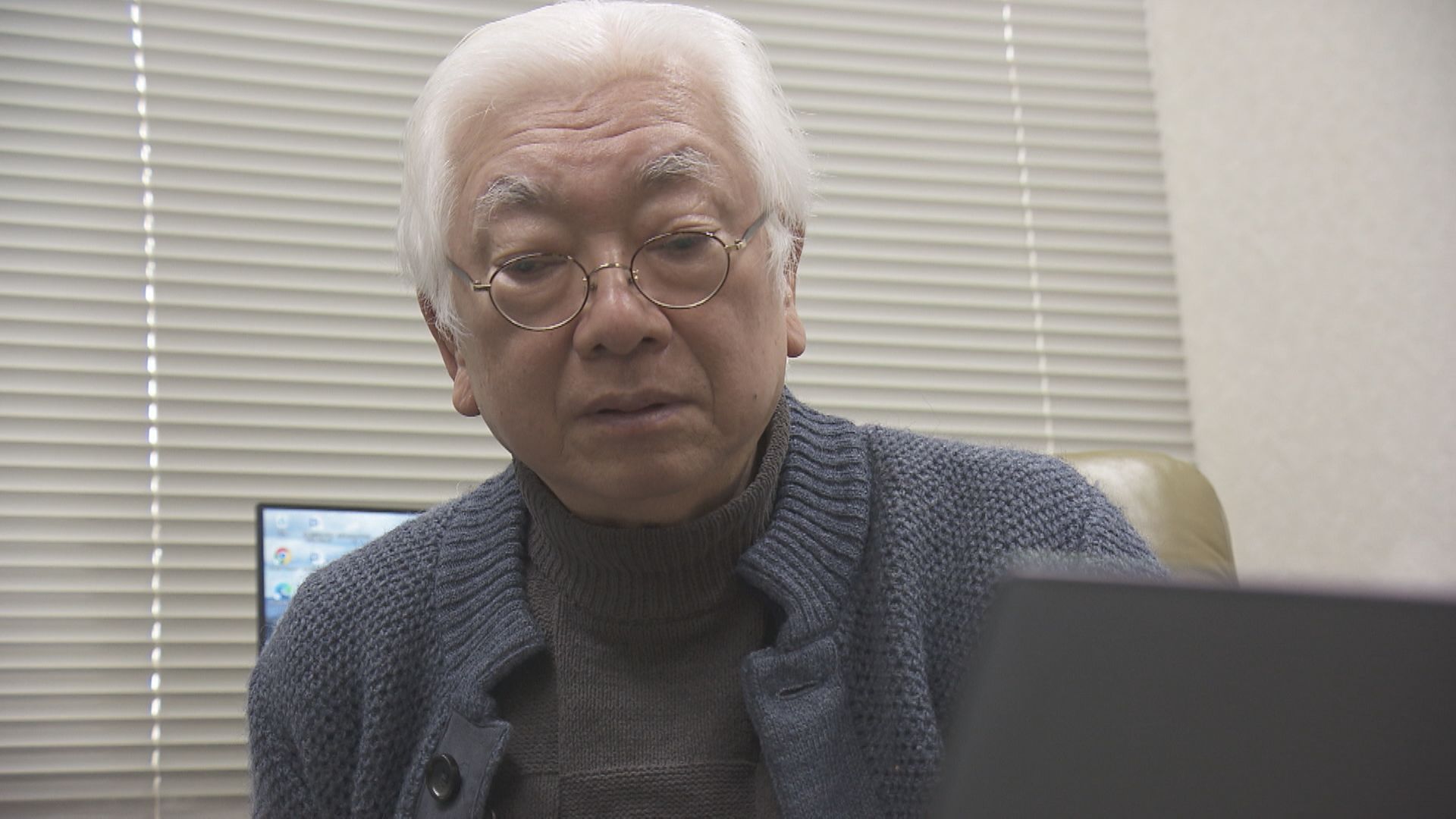

森田健司さん

森田健司さん愛之さんの息子・森田健司さん

「大八車を引いて、街中を探し回ったって話していましたね」

しかし、実家のピアノがあった付近に親之さんのあごの骨が見つかっただけでした。

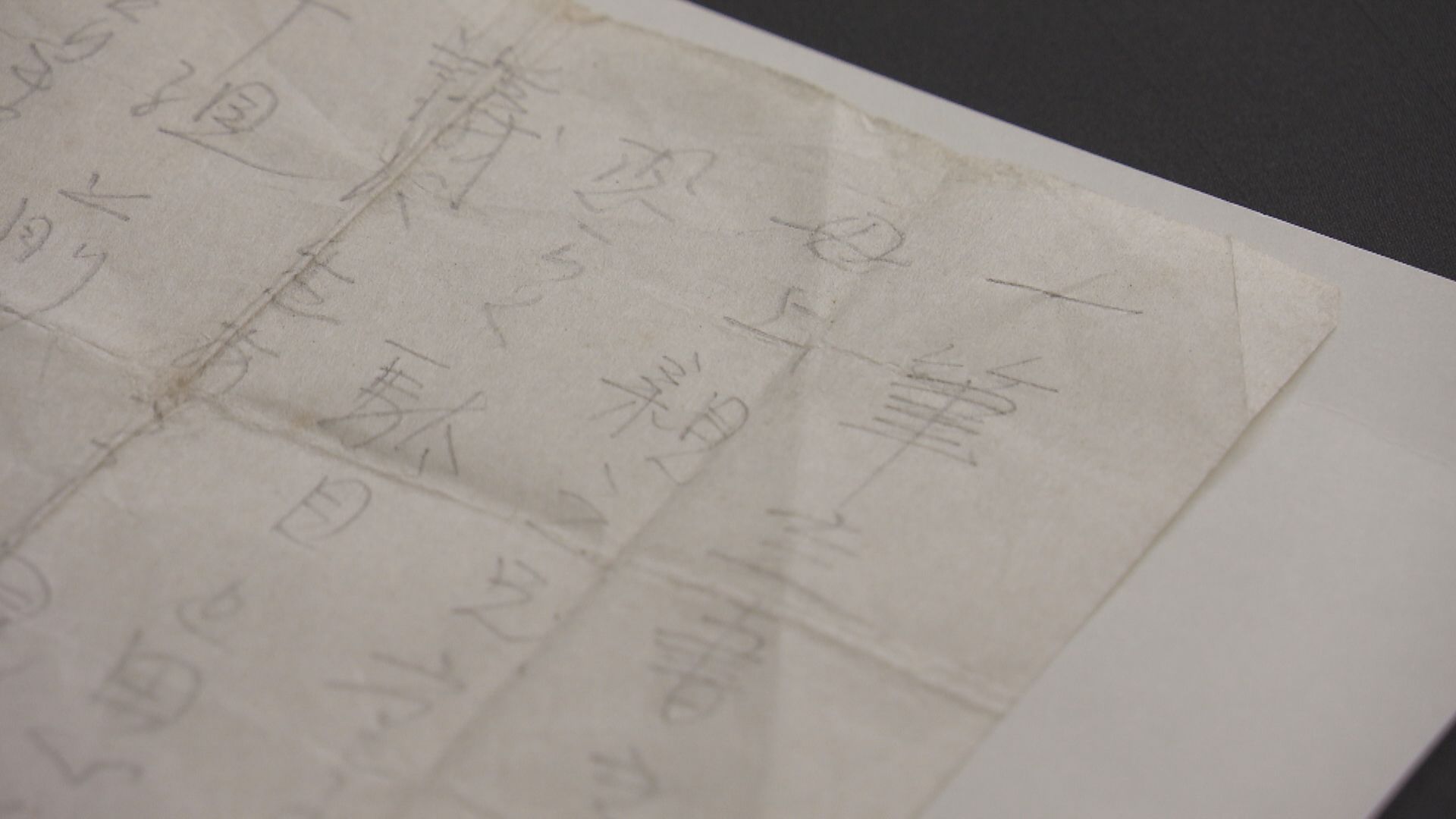

愛之さんはもう一人の弟・知之さんも原爆に奪われました。知之さんは、避難した己斐町(現・広島市西区)から愛之さんに、消息を知らせ、連絡を取ろうとした手紙がいまも残っています。「日赤皮フ科医員 森田愛之兄上様」と宛てられた手紙の日付は8月11日。

知之さんの手紙 所蔵:広島原爆資料館

知之さんの手紙 所蔵:広島原爆資料館

知之さんの手紙

「一筆走書きします。母上、親之兄、重子姉の消息は全く不明。おそらく駄目と思ひます。(中略)足が未だ充分でないので、一歩も外出しません。何とか連絡をつけたいと思って居ります。もう二三日の辛棒と思ひます。では何れ又。一筆走り書きにて失礼しました。八月十一日 森田知之」

しかしその後、知之さんは亡くなりました。愛之さんは、知之さんのことについても、多くは語らなかったといいます。

広島赤十字病院 Nichiei Eizo/RCC

広島赤十字病院 Nichiei Eizo/RCC愛之さんが勤務していた広島赤十字病院は、爆心地から1.5キロほどの場所にありました。鉄筋コンクリート造りの本館だけは倒壊をまぬがれ、数千人もの負傷者がここを目指し、殺到。現場は過酷を極めました。その当時を知る看護師の証言が残されています。

2006年に取材に応じてくれた大島キミエさんは、広島赤十字病院で看護学生として救護に当たっていました。当時17歳。自身も被爆したものの、救護に奔走しました。

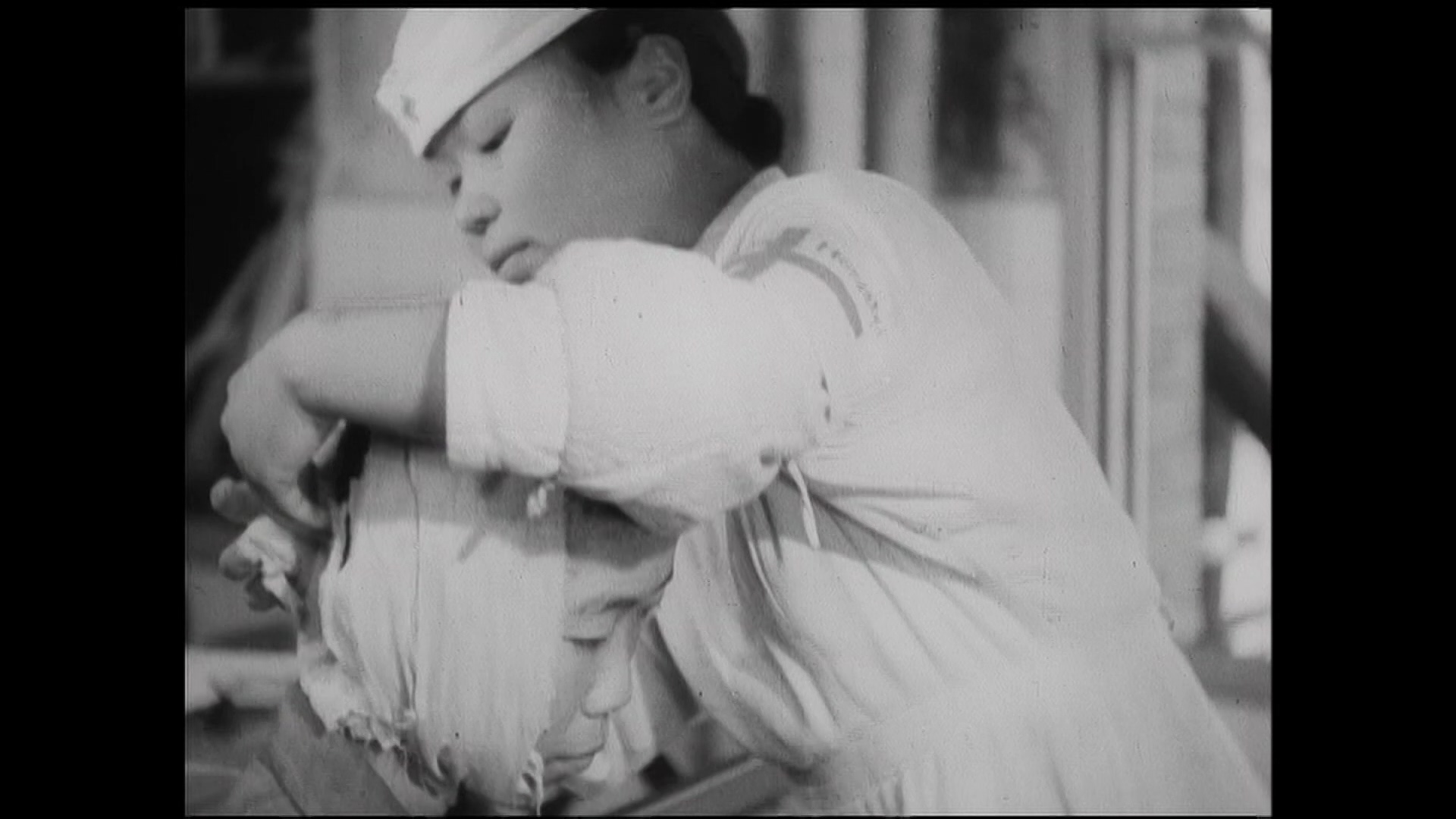

看護にあたる大島さん(右) Nichiei Eizo/RCC

看護にあたる大島さん(右) Nichiei Eizo/RCC 大島キミエさん(2006年取材)

大島キミエさん(2006年取材)

広島赤十字病院の看護学生・大島キミエさん(取材当時78歳)

「直後はねもう、日赤の玄関の前は死体とやけどした人の山ですよ。それこそ山のように押し寄せてくるんです。日赤日赤と言って。やけどで顔が真っ黒、体が膨らんでいるんですよね。水ぶくれみたいになって」

泣く人、叫ぶ人、息絶えた人。当時は足の踏み場もないほど多くの被爆者が倒れていたといいます。辛うじて生き残った病院職員に加えて、看護学生も被爆直後から不眠不休で看護にあたりました。

「顔に紫色の斑点ができて、脱毛して出血したらもう死期が早いですね。大体亡くなりましたよね。あれが原爆症。原因が全然なんであんななるのか治療の仕方がないですよね。もうわからない」

広島赤十字病院の玄関広場の様子を描いた絵 作:池庄司(久保)トミ子 所蔵:広島原爆資料館

広島赤十字病院の玄関広場の様子を描いた絵 作:池庄司(久保)トミ子 所蔵:広島原爆資料館

大島さんと同じ日赤病院の看護学生22人も原爆で亡くなりましたが、無我夢中の救護活動で悲しむゆとりもありませんでした。

次々に亡くなる人を荼毘に付すのも学生たちの仕事だったといいます。

「17歳のね、今の高校生が死体を焼く。それがね、悲しいとかね、痛いだろうとかそういうことは一切ない。ただ機械的にどんどん兵隊さんが死体を運んできたのを並べて焼くだけですよね」

壊滅状態の病院で医療機器も不十分。未知の病には症状を和らげる対症療法を施すほかありませんでした。

被爆から2か月ほどたった1945年10月5日に撮影された映像に、日赤の皮膚科医だった愛之さんの姿がありました。診察を受ける男性は手にやけどをしています。同じ皮膚科医である息子の森田健司さんは、「2か月たってこの状態。相当深いやけどだと思う」と話します。

深いやけどにも、出来ることは消毒しかなく Nichiei Eizo/RCC

深いやけどにも、出来ることは消毒しかなく Nichiei Eizo/RCC

森田健司さん

「これだけの深いやけど。しかし、治療といってもできるのは消毒とガーゼ交換。写っている薬品も消毒液だけ、無力さを感じていたのではないか」

原爆で4人の家族を奪われ、負傷者の治療に奮闘した愛之さん。1950年に、皮膚科を開業しました。健司さんは、「父はある意味でいい加減でしたよ」と笑います。大学時代、ヨット部だった愛之さんは、県の体育協会などにも所属していました。開業医でありながらも、試合や国体への同行などで医院を空けることも多かったそうです。

「原爆に遭って、父の人生観は変わったと思います」。幼少期から不思議に感じていたことがありました。

「家に仏壇がなかったんです。それと周囲の友だちは13回忌とか法事があるのに、うちはなかった。遺骨がなかったことも影響していたかもしれないし、よく神も仏もないって言うけど、無力感もあったのかもしれない」

森田愛之さん あの日の記憶は家族にも多くを語らなかった(1964年)

森田愛之さん あの日の記憶は家族にも多くを語らなかった(1964年)それでも、8月6日の夜には、毎年、平和公園を訪れていました。そして、原爆慰霊碑だけではなく、身元が分からない遺骨7万柱が眠る原爆供養塔に手を合わせていました。

「父は、『慰霊碑に収められているのは名簿だけど、供養塔には遺骨がある』とよく言っていましたからね」

愛之さんは、1993年に80歳で亡くなりました。被爆からしばらくして、脱毛の症状は出ましたが、その後は、大きな病気を患うことはなかったといいます。

5年前、広島市中区の原爆資料館で、広島赤十字病院を取り上げた企画展に、父・愛之さんがうつった写真が展示されていました。「どこかで見た顔だな」とすぐに父親だと分かりました。展示されていた写真をもらうことはできないかと、原爆資料館に連絡をとり、自分が息子であることを名乗り出ました。その際、父親のことで知っている限りのことを伝え、自宅で大切に保管していた知之さんの手紙を寄贈しました。

愛之さんがうつる映像や、必死に消息を伝えようとする手紙。こうした"記憶"が繋がれていくことが、大切だと健司さんは話します。

森田健司さん

「記録としてちゃんと残してもらうことが大事。そして、それを80年、90年、100年と繰り返し伝えていかないといけない」

―――

※この記事は、JNN/TBSとYahoo!ニュースによる戦後80年プロジェクト「#きおくをつなごう」の共同連携企画です。記事で紹介した広島赤十字病院など、被爆2か月後のフィルムに写る人や場所などに心当たりのある方は「戦後80年 #きおくをつなごう」サイト内の情報募集フォームにご連絡ください。

また、企画趣旨に賛同いただける方は、身近な人から聞いた戦争に関わる話や写真を「#きおくをつなごう」をつけてSNSに投稿をお願いいたします。

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島