77年前の太平洋戦争では、多くの子どもたちが親を失った。その数は分かっているだけで全国に12万人。「自分の名前の漢字も生年月日もわからなかった」。男性は、親や兄弟を目の前で亡くした。疎開中に両親を亡くした別の男性は、小学生の頃の寂しさを思い出すと今でも涙が込み上げる。戦後史の空白ともいわれ、実態が明らかになっていない沖縄の戦争孤児の方々に、体験を聞いた。(取材・制作:沖縄タイムス/Yahoo!ニュース)

※この記事は、沖縄タイムスとYahoo!ニュースによる共同企画です。

1944年10月、1400もの米軍機が沖縄を襲った。那覇中心部の9割が焼失し、200人以上が亡くなった。これを皮切りに、20万人超が犠牲になった唯一の地上戦「沖縄戦」に突入する。

「あっちも焼け臭い、こっちも燃えている。人の焼けた臭い、動物が焼けた臭いでくさいわけ。それを踏んで(歩いた)」

佐久川富子さん(94)=浦添市=は「10・10空襲」で父親を失い、母親と幼い弟2人と山原(やんばる・沖縄本島北部)に避難した。森の中での避難生活では、病に苦しんだ。

佐久川富子さん(94)

佐久川富子さん(94)「熱が40度を超えて、何人で押さえても体が震えるわけ。母はマラリアで亡くなった。私もマラリアにかかって。自分も死ぬと思ってた。歩けもしない、骨と皮だけでしょう」

当時の山原では、多くの人がマラリアと食料不足で命を落とした。診療所で薬を飲んで生き残った佐久川さんは戦後、生きていくために朝から晩まで働いた。

宮城良賢さん(83)=浦添市=は沖縄戦で祖父母、両親、兄、姉、弟の7人を失った。戦後、サイパンから戻ってきたおじが名前の漢字を考えてくれた。その数年後、就職の時に一番上の姉から「字が違っているんじゃないかね」と言われ、役場で修正した。生年月日は自分で考えて「1939年5月20日」に決めた。

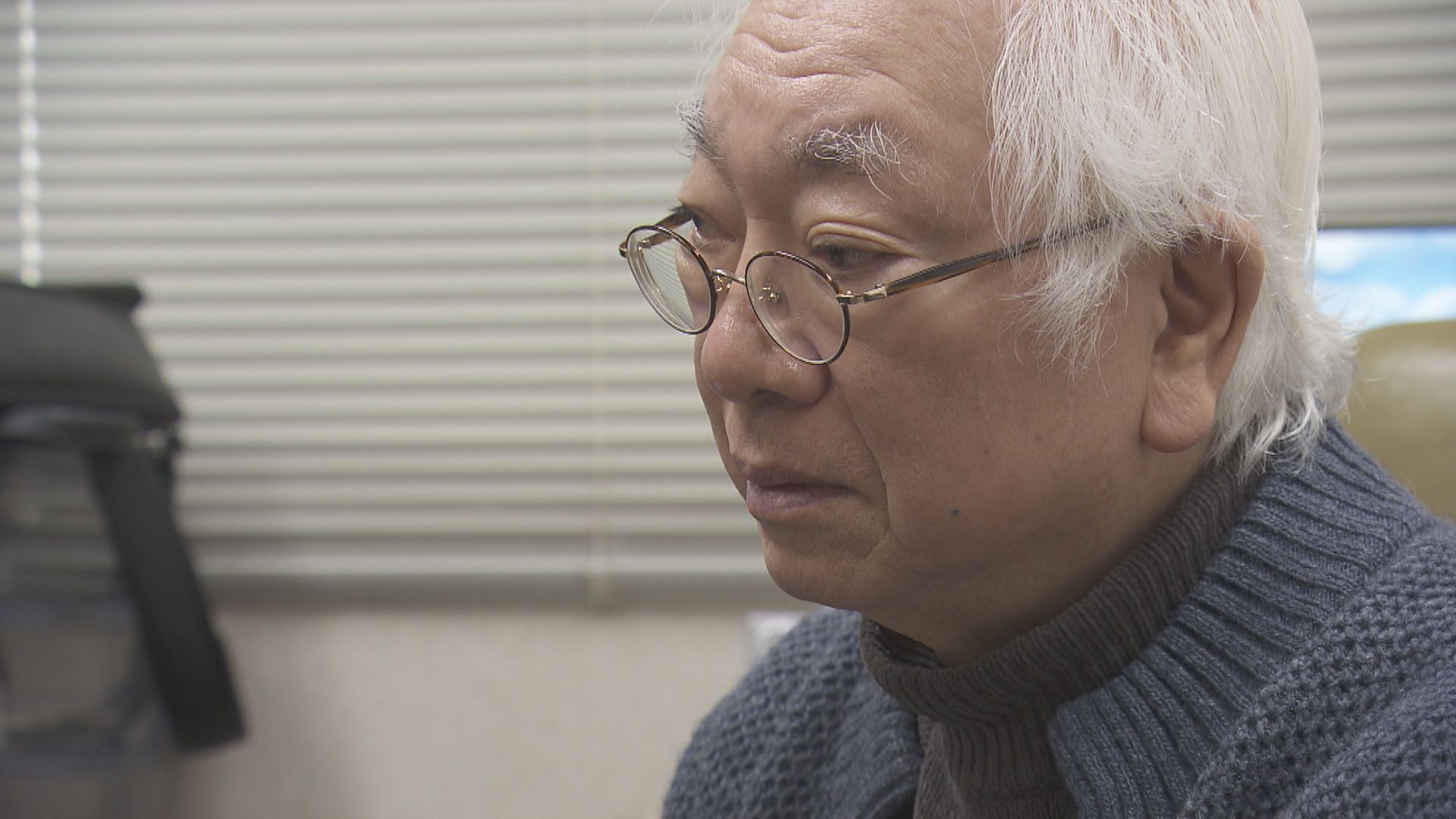

家族7人を沖縄戦で亡くした宮城良賢さん(83)

家族7人を沖縄戦で亡くした宮城良賢さん(83)浦添村仲間で生まれ、祖父母と両親、姉2人、兄2人、弟の10人家族で育った。祖父と魚を捕って遊ぶ日々。農業を営む穏やかな暮らしは、戦争で一変した。

父親は召集されて防衛隊に。当時5歳か6歳だった宮城さんは他の家族と共に逃げ、丘陵地帯「浦添グスク(浦添城跡)」のふもとにある壕(ガマ)に身を潜めていた時に爆撃を受けた。弟が犠牲になったが、最期の様子は覚えていない。岩が割れ、破片が飛び散った光景だけが脳裏にある。

激しい戦闘で草木が吹き飛んだ浦添グスク。宮城さんの弟はここで亡くなった

激しい戦闘で草木が吹き飛んだ浦添グスク。宮城さんの弟はここで亡くなった「ここは危ない」とガマを出て、たくさんの遺体が転がる中を南へ向かう途中、砲弾を受けて辺りが煙に包まれた。視界が晴れると、母は岩にもたれるようにして倒れていた。その後、一番上の兄は自分を背中から下ろして休もうとした瞬間、頭に被弾して亡くなった。

戦場では目の前で家族を失ったが、「何も感じなかった。怖さしかなかったから」。泣くこともできず、とにかく逃げた。

ようやくたどり着いたガマには、男性も女性も赤ちゃんもお年寄りも、ぎゅうぎゅう詰めで折り重なっていた。逃げ惑う中で米軍に見つかり、「捕虜」になった。

米軍に収容された子どもたち(沖縄県公文書館所蔵)

米軍に収容された子どもたち(沖縄県公文書館所蔵)戦後、4歳離れた2番目の兄とは別々の親戚の家で生活した。食料がなく、常にひもじかった。

小学校の先生から「良賢、放課後はうちに来なさい」と声をかけられ、畑作業をしたこともあった。「食べ物を期待して。砂糖なんかをもらえてね」と振り返る。

日が暮れ、腹をすかせて親戚の家に戻ると「小さな芋だけど『食べなさい』と。ありがたかった」。それでもおなかが満たされることはなく、山に入って植物を食べて紛らわせた。

誰もが貧しい時代に、よその子を預かってくれた親戚。大変だっただろうと感謝しながらも、心の中には常に寂しさがあった。「何で自分には親がいないのか...」。親に甘える子どもを見ると、余計に幼心が締め付けられた。

沖縄・糸満市の「平和の礎」。良賢さんの家族の名前も刻まれている

沖縄・糸満市の「平和の礎」。良賢さんの家族の名前も刻まれている終戦から77年。ロシアのウクライナ侵攻で多くの人が犠牲になっているのを見ると、自身の体験と重なる。国際情勢が緊迫する中、「戦争はどういうものなのか、世界の人たちは考える必要がある」と思う。「同じ人間同士で殺し合うなんて。こんなに愚かなことはないよ」。やりきれない気持ちでいっぱいだ。

国民学校1年生だった花城清裕さん(84)=那覇市。1944年8月21日、家族を首里に残して1人、那覇港から疎開船「和浦丸」に乗り込み、九州に向かった。那覇港には多くの人たちが見送りに来ていた。

1944年8月、花城清裕さん(84)は家族と離れて一人疎開船に乗って九州に向かった

1944年8月、花城清裕さん(84)は家族と離れて一人疎開船に乗って九州に向かった日本の戦闘機が船の上を旋回しているのを見て、「日の丸だー」と甲板の上から手を振った。「旅行に行くとしか思っていなかった。まさかこんな大きな戦争になって両親が亡くなるとは頭にもなかった」。

出航した翌日の22日夜のことだ。「全員上がれ」と叫ぶ声を聞き、驚いて甲板へ。一緒に出港した疎開船「対馬丸」が米潜水艦の魚雷攻撃を受け、多くの人が海に投げ出されていた。「お父さん、お母さん」と叫ぶ子どもたち。 自分も同じように、海に投げ捨てられると思った。

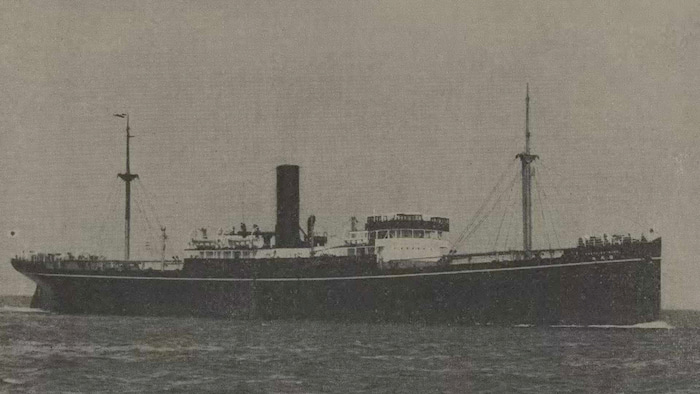

米軍潜水艦に撃沈された疎開船・対馬丸 800人以上の子どもが犠牲になった

米軍潜水艦に撃沈された疎開船・対馬丸 800人以上の子どもが犠牲になったようやく長崎にたどり着き、熊本で疎開生活を送った。沖縄に帰れると知ったときは「何とも表現できないくらいうれしかったよ」。両親に会える、そう信じて疑わなかった。

沖縄に着くと、周りの子たちは親が迎えに来ていた。じーっと立っていると、引率の先生はこう言った。「ただ遅れるだけだから、しばらくは親戚の家に行きなさい。必ずお父さんお母さんが迎えに来るから」。いつまでたっても、迎えは来なかった。

親戚の家で暮らしたが、親子のようには大事にされない寂しさをずっと感じてきた。雨が降る日、傘を差したお母さんに迎えられる友達、運動会でおにぎりを囲んで笑い合う家族。学校から帰ってくると畑で芋掘りをしたり、豚のえさを近所の人にもらいに行ったり、井戸で水をくんだり。学校に行けずに一日中、作業ばかりしていた日もあった。

「あの時のことを思い出すとね、こらえられないくらい悲しみがありますよ」と涙をぬぐう。

同級生が中学に行っている時は軍作業で働いた。16歳ごろから通った定時制の夜間学校では「両親がいる子には負けない」と猛勉強し、刑務官の試験に合格。その後は警察官として定年まで勤め上げた。

「親がいれば、孝行したかったな」。もう誰にも、こんな思いはしてほしくない。

太平洋戦争では、親を亡くした子どもや母子家庭が多く生まれた。その全容はいまだにわかっていない。

1948年の「全国孤児一斉調査」では、戦争孤児は12万人。50年代の琉球政府のまとめでは、沖縄に孤児は3千人いるとされた。調査によって数字には幅があり、実際にはもっと多いとみられる。

コザ(現沖縄市)の孤児院。ひめゆり学徒(沖縄師範学校女子部)で生き残った津波古ヒサさんが子どもたちの世話をした(沖縄県公文書館所蔵)

コザ(現沖縄市)の孤児院。ひめゆり学徒(沖縄師範学校女子部)で生き残った津波古ヒサさんが子どもたちの世話をした(沖縄県公文書館所蔵)日本では1947年に児童福祉法が制定された。いっぽうで、米軍統治下の沖縄で児童福祉政策は進まなかった。対策の遅れが現在の子どもの貧困につながっているという指摘もある。近年、研究者らが全国で聞き取りを行うなど調査が続けられている。

取材:2022年7月

「日本人と知られたら殺される」父と生き別れフィリピン離島で生活する姉妹 "無国籍"残留2世、80年越しに親族と対面し涙 #戦争の記憶

テレビ朝日

長崎で消えた町"2秒の伝言"残した男性の正体が明らかに 「似とるね...」息子の涙 #きおくをつなごう #戦争の記憶

NBC長崎放送

「見つかったのは弟のあごの骨だけ」家族4人を原爆に奪われた医師 失意のなか治療もやけど患者に消毒しかできず 「映像の医師は父」名乗り出た息子 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RCC中国放送

全身が「赤鬼」のようだった 18歳で被爆し大けが、原爆症に苦しみ「死にたい」と思った日々も 俳優・水上恒司さんがたどる #戦争の記憶

KTNテレビ長崎

「おんぶの男の子は私」3歳で被爆、名乗り出た男性 "一生の病"と傷跡抱え 語り出した家族の記憶 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RCC中国放送

「父はBC級戦犯で絞首刑に」存在を隠して生きた息子 唯一のつながりは処刑前の「8通の遺書」 #戦争の記憶

毎日放送