「軍隊に入り、特攻隊員として訓練を受けつつ、戦争とは、生とは死とは、自らに問う毎日」。

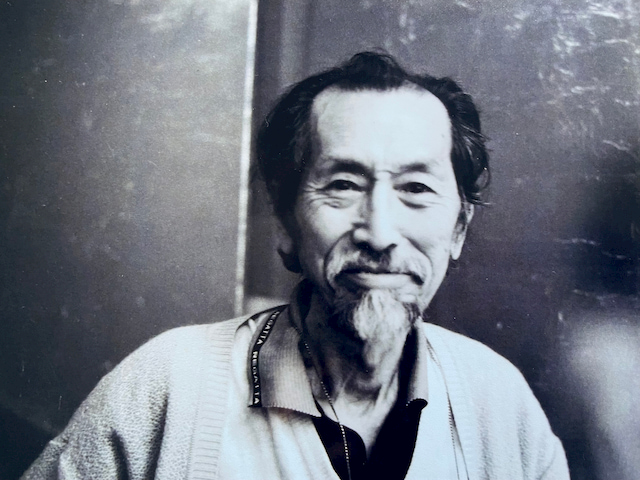

2009年に84歳で亡くなった画家の吉田堅治。特攻隊員として訓練を受け、出撃を前に終戦を迎えた。1964年、40歳の時に単身パリに渡り、ロンドンの大英博物館で個展を開催するなど、精力的に活動した。「生と死」を描き続けたが、日本でその名は知られていない。今、遺族や友人が、吉田の絵、そこに込められた平和への思いを伝えるため、力を注いでいる。

海軍航空隊時代の吉田堅治

海軍航空隊時代の吉田堅治吉田堅治は、1924年に大阪で生まれた。17歳で師範学校(教員養成機関)に進み、美術を専攻した。美術教師からは「軍隊に関する一切から身を避けて絵を描くべし」と言われたが、志願して茨城県土浦にあった海軍航空隊に入隊する。当時は若者の多くが、国のために戦うのが男子としての誇りだと考えていた。

吉田と海軍航空隊で同期だった佐藤幸郎(98)はこう語る。

「どうせどこかで死ぬということはいつも頭にありましたね。だからお国のために命を捧げるという気持ちは確かにありました」

戦争末期、2人の先輩の多くが、神風特攻隊として次々と命を落としていた。吉田たちは、アメリカ軍の本土上陸を防ぐため、海軍が極秘に開発していたグライダー特攻機「神龍」に搭乗する予定だった。神龍は木製の胴体に100キロ爆弾を積んだグライダー。他の飛行機に曳航されて飛び上がり、過酸化水素の噴射エンジンで勢いをつけ滑空し、敵のM1戦車に突っ込むという捨て身の作戦だった。

佐藤は、試作機を見せられたときのことをこう振り返る。

「なんとも情けない気分になりました。こんなグライダーで特攻しても成功する確率は低いですし、戦車を破壊できたとしても殺せる相手はせいぜい5~6人。割に合わない作戦だと感じました」

吉田たちは訓練を続けたが、出撃を前に終戦を迎えた。多くの先輩の死を目の当たりにし、自らも死を覚悟した吉田は、戦後をどう生きるべきなのか、激しく自問することになる。

戦後は故郷に帰って美術教師になり、抽象画を描き始めた。戦後間もない頃、キャンバス一面を黒く塗りつぶした作品を数多く制作している。タイトルは「過去」。自らの戦争体験と向き合い、「生と死」について深く考え続ける心の内が投影されている。吉田の養女・富樫淑子(きよこ)は、「吉田は生涯、黒という色にこだわりました。黒が吉田の絵の原点です」と語る

やがて画家を目指して上京。東京でも美術教師をしながら個展を開くが、難しい抽象画が注目されることはなかった。「海外で自分の絵がどのように受け止められるのか知りたい」。1964年、単身パリに渡ることを決心する。東京オリンピックに沸いていた年、吉田は40歳だった。

パリに渡った後、イギリス人のスタンリー・ウィリアム・ヘイターが主宰する版画工房に入り、版画の制作に取り組む。当時、吉田と同じ版画工房で学び、現在は銀座で画廊「ギャルリーヴィヴァン」を経営する緒方和子は、吉田の印象についてこう語る。

「吉田さんの作品の色彩には、暗さがありました。その中に、ぱっとかすかな輝きが見える。自らの戦争体験を私たちに話すことはありませんでしたが、心の中で葛藤し、苦しみながら、生と死について考えられていたのだと思います。それが作品に表れています」

渡仏から8年、吉田はフランス政府から認められ、モンパルナスの芸術家向けのアトリエ付きマンションへの入居を認められた。それを機に、東京で画材店を開いていた上原寛子をパリに呼び寄せて結婚。寛子の次女が、前述の富樫淑子だ。淑子もフランス語を学ぶために渡仏し、3人で1年半ほど暮らした。

パリ時代の吉田堅治

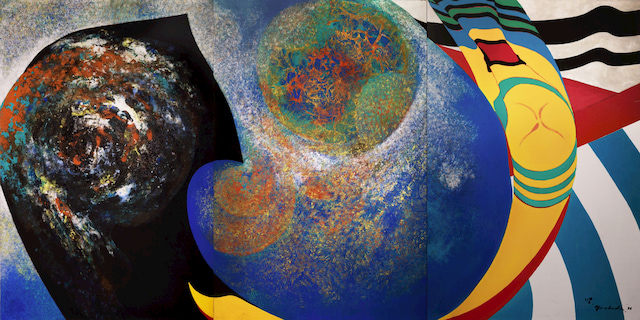

パリ時代の吉田堅治結婚を契機に、吉田の絵は彩り豊かになっていった。この頃から全ての作品に「La Vie=生命(いのち)」というタイトルをつけ、絵に金箔を使うようになる。寛子とともに帰国した日本で寺や神社を訪れ、そこで見た金箔の美しさに心を奪われたという。

しかし、1986年、寛子が病のために帰らぬ人となる。吉田は日記にこう綴っている。

「寛子の死を境に生と死の境がなくなって、何か無限の広がる空間を持つように思われるようになった。それは表裏の関係ではなく渾然一体となってあるように思われる」

妻の死から4年、メキシコに3カ月間滞在し、古代人の持つエネルギーと自然のダイナミックさに圧倒された。以降、「マヤ・シリーズ」として、鮮やかな原色を使ったエネルギーのあふれる作品を生み出していく。

1993年、吉田の作品に目をつけた大英博物館で個展「La Vie」を開催。大英博物館で存命の日本人画家が個展を開くのは初めてのことだった。個展を企画した大英博物館の元日本部長、ローレンス・スミスは、「吉田は光の反射として色彩を表現するのではなく、光の作家だ。その作品は宇宙そのものを表している。吉田をなんとしても世界に紹介したいと思った」と回想する。

2001年9月、アメリカで同時多発テロが起きると、吉田は再び忍び寄る戦争の影に心を痛めた。そして、自らの絵「La Vie」で祈りの場を作り出すことを思いつく。12枚の「La Vie」を8角形に囲んだ「祈りの場」を、カンタベリー大聖堂やノリッジ大聖堂などの教会に展示。外側には祈りの言葉、内側には般若心経と聖書を置いた。

La Vie 生命 1986年 195cm×390cm (C) KOZO

La Vie 生命 1986年 195cm×390cm (C) KOZO展示の際の挨拶で、吉田はこう語っている。

「今も世界のあちらこちらで戦争をしております。テロの行為もあって一般の人々がたくさん死んでいきます。私はそれが大変胸にこたえます。その人たちの冥福を祈らざるをえません」

2009年に直腸ガンで倒れ、急遽帰国。日本の病院で息を引き取った。

富樫淑子と緒方和子は、吉田の絵を後世に伝えていくため、力を注いでいる。淑子は吉田の死後、パリのアパートに残された2000点を超える作品を全て日本に運んだ。自宅近くに倉庫を購入し、管理を続けている。湿気の高い時期はエアコンを作動させたままで、経費も重くのしかかる。吉田の作品と生涯を美術館に知ってもらおうと、自らドキュメンタリーも制作した。

吉田の養女、富樫淑子

吉田の養女、富樫淑子努力の甲斐があり、今年、千葉県富津市の鋸山美術館から吉田の個展を開催したいという話が舞い込んだ。淑子は緒方とともに出展作品を選定。展示への思いをこう語る。

「父は一貫して命の大切さを伝えたくて、絵を描いてきました。その気持ちが少しでも皆様に伝われば嬉しいなと思っています」

パリに渡ってから亡くなるまでの44年間、吉田は日記を書き続けた。そこには、こんな言葉がある。

「軍隊に入り、特攻隊員として訓練を受けつつ、戦争とは、生とは死とは、自らに問う毎日。国と人を守る戦争が国を滅ぼし、多数の人々に死の犠牲を与えた。これを礎になぜ絵を描き、何を描くべきかを考えるも、あらゆるものが生死を持っているように思えた」

「人々が一番大切に思うのは『いのち』と『平和』だ。これを打ち砕く最悪の行為が戦争だ。あってはならぬ。いのちは平和あってこそ輝く。平和こそ最高の美である」

監督・撮影・編集:新田義貴

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島