アジア・太平洋戦争で出征した多くの日本兵が、戦争神経症と呼ばれた戦争トラウマに苦しんだ。だが元兵士が心の傷を明かすことは少なかった。「無口で笑わない」。東京都武蔵村山市の黒井秋夫さん(74)の父の思い出だ。だが、使命感に燃えた兵士だったことを死後に知り、「戦争で心を壊したのでは」と疑い始めた。(取材・文:毎日新聞 下桐実雅子)

父慶次郎さんは山形県鶴岡市の農家の九男として生まれ、20歳で召集された。計7年間、中国大陸の旧満州(現中国東北部)や武漢などの戦地にいたが、終戦後は中国軍の捕虜となり、1946年6月に34歳で帰国した。その後、黒井さんが生まれた。

復員後、父は定職につかず、ダム工事の作業員などの仕事を転々とし、生活は苦しかった。地域の行事に加わろうともしなかった。そんな父を尊敬できず、「ああいうふうにはなりたくないと思っていた」と振り返る。

76歳で亡くなった父の晩年、黒井さんは一緒に暮らしたが、最後まで心を通わせることはなかったという。

黒井秋夫さんの父慶次郎さんの写真=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影

黒井秋夫さんの父慶次郎さんの写真=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影父の死から26年後の2015年、黒井さんは偶然、家族との関係を築けなかった元米海兵隊員のDVDを見た。ベトナム戦争での体験から長年トラウマ反応の一つのPTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しむ海兵隊員が、父の姿に重なった。

自身の戦争体験について父は「戦友の夢を見た」と口にしたことはあったが、ほとんど明かすことはなかった。父の遺品を探すと、軍歴を示す資料や戦時中のアルバムなどが残されていた。そこには、別人のような父の姿があった。

黒井さんの父慶次郎さんのアルバム。自分の写真とともに「匪賊(ひぞく)討伐に従事」と説明がある=東京都武蔵村山市で2022年6月28日、下桐実雅子撮影

黒井さんの父慶次郎さんのアルバム。自分の写真とともに「匪賊(ひぞく)討伐に従事」と説明がある=東京都武蔵村山市で2022年6月28日、下桐実雅子撮影軍服姿の父や戦車などの写真が収められ、手書きの説明があった。「帝国の生命線を死守する軍人僕の姿である」「砲煙弾雨の中をも物ともせず堂々と進む我戦車」「昭和維新を飾る導士でなければならぬ」

黒井さんは「父は熱血漢。若者らしい使命感に燃えた勇ましい言葉が並んでいた」と語る。陸軍の軍歴を示す資料には、下士官に当たる軍曹を務めたと書かれていた。「命を懸けた従軍体験や自分が信じた価値観・正義感。それと復員後の大きく変化した日本の価値観とのギャップに苦しみ、社会に順応できずに心を病んだのではないか」と推測する。

黒井さんは、自分がもっと早く戦争のトラウマについて知っていれば、父にかけられる言葉があったのではないかと後悔する。「戦争がなければ、快活な父だったかもしれない。口を閉ざし続けた父の心の闇に近づき、『よく生きたね』と言葉をかけたい」

黒井さんは18年1月に市民グループ「PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会」をつくった。22年8月7日、武蔵村山市内で証言集会を開いた。

「私の育った家には、怒りと恐れがうずまいていた」。埼玉県川越市の吉沢智子さん(68)は海軍将校だった父の暴言に苦しめられた。怒り出すと目の色が変わり、止めることができなかった。「父は戦争の話をほとんどしなかったが、それは父が直接向けられなかった戦争や国家への言葉にできない怒りだったと思っている。それが家族の身を引き裂いた」

証言集会で父のことを語る吉沢智子さん(左)=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影

証言集会で父のことを語る吉沢智子さん(左)=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影集会には、同県所沢市の森倉三男さん(69)も参加した。父について「戦争による影響ですっかり変わってしまった」と語った。

森倉さんは以前から気になっていた生前の父について、兄とともに20年から21年にかけて、父のきょうだいら親戚に電話や手紙で聞き取りした。「父に対するイメージはアルコール依存症などの漠然としたものだった。父は本来、どんな人間だったのかを知りたいと思った。自分たちの家族に起こったこととして、戦争の記憶を子や孫の世代に伝えていきたいと考えた」と話す。

父は1940年に召集され、航空隊に入り整備兵として南方の島々を移動した。捕虜となった後、46年に故郷の北海道に復員したが、開拓農家の厳しい生活と貧困もあり、30代でアルコール依存症となった。マラリア後遺症と思われる痛みにも悩まされていたという。酒を飲むと戦争の話をし、周囲から「戦争ぼけ」と言われた。

「戦後の社会の価値観が変わり、社会に適合できなかった。時代にほんろうされながら生きざるを得なかったが、人間的な正直さは失わなかったのだと思う」

証言集会で父可盛さんのこと語る森倉三男さん=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影

証言集会で父可盛さんのこと語る森倉三男さん=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影黒井さんの元には同じような経験をした家族からの声が数多く届く。

「心を壊した日本兵がいたことはほとんど知られていない。戦争が人々の心を傷つけることを、子どもや若い世代にも語り継いでいきたい」。父の心の内を理解できなかった後悔が黒井さんを突き動かしている。

戦争で心を病むことは、第一次世界大戦の兵士たちに見られ、欧米では「シェルショック(砲弾病)」と呼ばれた。日本では「戦争神経症」などと呼ばれ、1938年から国府台陸軍病院(千葉県市川市)で組織的に研究や治療が行われた。

だが戦前は、個人の問題と見なされた。病気と偽る「詐病」を見つけることが軍医の重要な仕事だったといい、患者は疎んじられがちだった。

また戦地で戦争神経症を含めた精神疾患を発症して治療を受けた兵士は、氷山の一角だった。国府台陸軍病院長だった元軍医も戦後、「水面下に潜んでいる方がはるかに膨大」と指摘している。

戦争などによるトラウマはPTSDのほか、アルコール・薬物依存症、自傷行為や自殺企図、家族への暴力など、さまざまな形で現れる。

広島大の中村江里准教授(歴史学)は「戦争は終わって何十年たっても影響をもたらすことが分かっている。元兵士の家族は、戦争がいかに人間を変えてしまうのかを間近で見てきた人たちで、その言葉は重い」と話す。

黒井さんたちの「語り合う会」の活動は広がりを見せている。22年8月に開いた東京での証言集会の記録が、今年6月に「PTSDの日本兵の家族の思いと願い」というタイトルの本として出版された。また、6月25日には大阪でも証言集会を開き、市民や研究者らが集まった。復員兵のPTSDの問題は国会でも取り上げられた。黒井さんは「国が起こした戦争によって生じた問題であり、国がしっかり関わっていくべきだ」と訴える。10月には全国組織を設立し、会員を募っていく予定だという。

2020年5月に黒井秋夫さんが開館した6畳ほどの交流館には多くの人が訪れる=東京都武蔵村山市で2022年6月28日、下桐実雅子撮影

2020年5月に黒井秋夫さんが開館した6畳ほどの交流館には多くの人が訪れる=東京都武蔵村山市で2022年6月28日、下桐実雅子撮影奇跡的に残された戦争神経症についてのカルテは、戦地での戦闘の恐怖や自らの加害行為などに苦悩した兵士たちの姿を浮き彫りにする。

「山東省ニテ良民六名を殺シタルコトアリ 之ガ夢ニ出テウナサレテナラヌ」

精神疾患兵士を専門に治療する国府台陸軍病院に入院したある兵士の病床日誌(カルテ)の一部だ。中国北部に出征したものの、1938年8月、病院に送られた。

徴兵前は山形県の郵便局員だった。上官の命令で多くの住民を殺してしまった罪悪感にさいなまれている様子がうかがえる。

「廊下などで誰かに殴られそうな気がしてそっとよけて歩く」「特に幼児をも殺したことは、自分にも同じような子がいたので余計に嫌な気がした」とも述べたという。

この兵士は赤痢を発症し治らないため、日本に送還されたが、病院船の中で不眠や頭痛などの症状が見られ、精神疾患の一つと診断された。

戦時中、国府台陸軍病院には約1万人の精神疾患兵士が入院していた。カルテは、千葉県内に原本が今でも保管されている。戦後まもなく、軍部から焼却処分を命じられたが、当時の院長らが貴重な記録だとして命令に従わず守ったとされている。

カルテのコピー8002人分も、同県東金市の浅井病院に残されている。入院した兵士の8割にあたる。

カルテは公開されていなかったが、戦後、コピーの存在が明らかになると、研究が始まった。2000年夏、埼玉大教授だった清水寛氏と、同大助教授だった細渕富夫氏(いずれも現名誉教授)が、戦場で心を病んだ兵士たちの記録に目をこらした。

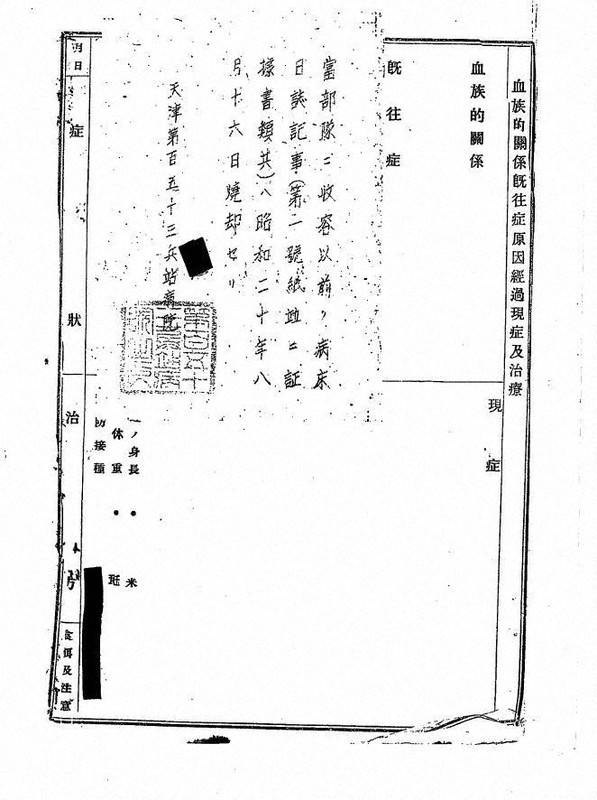

中村江里・広島大准教授は新潟県にあった新発田陸軍病院の患者の病床日誌(カルテ)も分析している。一部は「昭和二十年八月十六日焼却セリ」と記載され、軍命令で焼却されたものがあったとみられる=中村准教授提供

中村江里・広島大准教授は新潟県にあった新発田陸軍病院の患者の病床日誌(カルテ)も分析している。一部は「昭和二十年八月十六日焼却セリ」と記載され、軍命令で焼却されたものがあったとみられる=中村准教授提供細渕さんは「戦争のリアリティーが薄れていく現代において、一般市民が兵士となって過酷な環境で病に倒れていく経緯がリアルに書かれた貴重な資料だ」と語る。

現代でいう統合失調症の患者の割合が最も多いが、戦争神経症とされた診断名の患者は1372人(17%)に上る。「臓躁(ぞうそう)病(ヒステリー)」「神経衰弱」などの診断名で、現在のPTSDも含まれると考えられている。

軍医が記すカルテは、恩給(年金)の決定にも重要な役割を果たしていた。傷病が公務、つまり戦争によるものであればカルテに「一等症」と記載され、除隊後に恩給が受けられる。一方、公務によるものでないと判断されれば「二等症」とされ、一時金しか支払われなかった。

中村准教授は、これらのカルテから戦争神経症の恩給の給付状況を分析した。戦争神経症のうち最も数の多い「臓躁病」の兵士では、86・9%が「二等症」と判定されていた。「一等症」と判定されたのは11・8%で、上位階級の者が多かった。

中村准教授は「当時は軍事精神医学全体として、戦争が精神に及ぼす影響は非常に少ないという考え方があった」と話す。その中でも戦争神経症は、「恩給がほしい」「故郷に帰りたい」といった願望によって症状が長期化すると考えられ、基本的に恩給の対象から外されたという。

証言集会で発言する中村江里・広島大准教授=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影

証言集会で発言する中村江里・広島大准教授=東京都武蔵村山市で2022年8月7日、幾島健太郎撮影カルテからは、恩給を受けられないどころか兵士は自身を恥じたことがうかがえる。精神疾患になった兵士たちが「自分は国賊だ」と責める言葉がよく見つかるという。家族からの手紙には「国にご厄介になって申し訳ない」とわびる記述が多い。

戦争で心を病んだ兵士や関係者たちの存在は、戦時中、軍部からは否定されたこともある。38年、陸軍省の幹部は「世界戦争で欧米軍で多発した戦争神経症は、幸いにして一名も発生していないことは、国民の士気が旺盛であることを如実に示すもの」と述べた。

「病床日誌を残していかないと、存在そのものがなかったことにされてしまう」。中村准教授は劣化しつつあるカルテの原本を整理・分析し、電子化して保存する事業にも取り組んでいる。

取材・文:毎日新聞 下桐実雅子

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島