写真:祖国復帰闘争碑

1972年5月15日の沖縄の本土復帰から、今年で50年がたつ。日本本土が主権を回復したあとも、沖縄は戦後27年間アメリカの統治下に置かれた。「沖縄に行くのにパスポートが必要ってどういうこと?」「どうして働いている人が女性ばかりだったの?」。半世紀をへて、復帰を知らない世代が増えた。沖縄の人々は復帰についてどう思っていたのか、そして50年がたった今何を感じているのか。沖縄が「アメリカ」だった時代を知らない若者たちが、当時を知る沖縄の人たちにVR上で話を聞いた。(取材・文:NHKクローズアップ現代スペシャル「VR時空旅行⇒沖縄1972」(外部リンク)制作チーム/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

NHKが再現したバーチャル空間で、50年前の沖縄を旅する若者たち

NHKが再現したバーチャル空間で、50年前の沖縄を旅する若者たち50年前の沖縄を再現したバーチャル空間に、16〜26歳の若者7人がリモートで全国各地から集まった。彼らのアバターは、首からパスポートを下げている。

「なんで沖縄に行くのにパスポートが必要だったんですか?」

東京のアパレル店で働くナナぎゃるさん(22)が、素朴な疑問を口にした。日本は敗戦から7年後の1952年に「サンフランシスコ平和条約」の発効によって主権を回復したが、沖縄はその後もアメリカの統治下に置かれた。そのため、沖縄と本土の行き来にはパスポートが必要だった。今回参加した7人のうち6人はそれを知らなかった。

復帰直前の農連市場周辺

復帰直前の農連市場周辺戦後、いち早く市民に開放され、復興の始まりのひとつとなったのが、県民の台所・農連市場だ。市場内には、ゴーヤーや島にんじんなど、現代の沖縄でも料理に使われる食べ物、さらに、"Cレーション"と呼ばれるアメリカ軍の携帯食など基地からの"放出品"も並んでいた。

市場では、助け合いながら、たくましく生きる女性のパワーがあふれていたと、市場の近くで生まれ育った那覇市文化協会会長の崎山律子さん(72)は語る。

「市場で働いていたのは、圧倒的に女の人たちなんです。なぜかというと戦争で男の人たちがたくさん亡くなって、戦後の復興は女性たちの肩に乗っかっていたんですね。朝早く畑に行って野菜を収穫して、それを市場に持っていって売ります。帰ったら家事も待っている。そうした中で、地域の子どもは一緒に見ていました」

太平洋戦争の末期、沖縄は本土防衛の最前線とされ、激しい地上戦が行われた。沖縄戦では20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落とした。

「みんな戦争をくぐり抜けて生きてきた人たちなので、お互いに助け合って生きていこうという気持ちが、とても強かったんです。生き残った人たちは、沖縄戦の遺族なわけですよね。"命どぅ宝"という、昔から沖縄の中でとても大切にしていた言葉、"命より大切なものはない"という思い。それが、自分たちの心の芯になったと思います」

崎山律子さん

崎山律子さん市場周辺は、たびたび水害に襲われた。台風のあとはバーゲンセールをして、一度水浸しになった商品を売ることもあったという。

「なんで水害が起きる場所に市場をつくったんですか?」

若者の疑問は、沖縄の人たちが本土復帰を望んだ理由につながる。

戦後、焼け野原になった那覇は、アメリカ軍に占領された。最初に開放されたのは、戦前には人があまり立ち入らなかった湿地帯だったと崎山さんは話す。

「沖縄の人々の生活のインフラは後回しだったんですよね。台風になると浸水が起きて、総動員で店の品物を高いところに上げていました。そういった状況が本土復帰によって変わるのではないかと期待していたんです。復帰に向けて気分が高揚したのを覚えています」

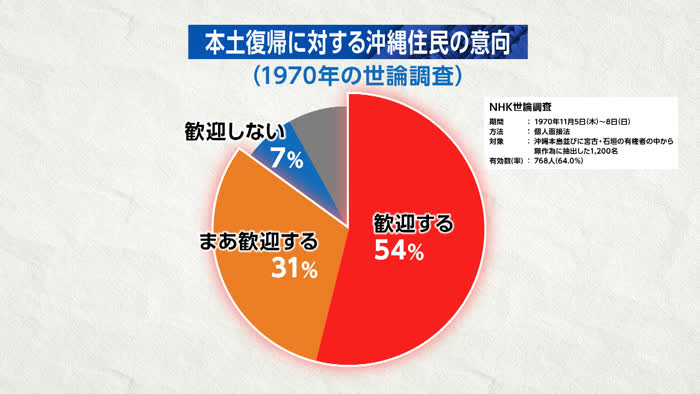

「本土復帰に対する沖縄住民の意向」(1970年NHK世論調査)

「本土復帰に対する沖縄住民の意向」(1970年NHK世論調査)本土復帰の2年前、1970年にNHKが沖縄で行った世論調査では、実に85%の人が本土復帰を「歓迎する」と答えている。

本土復帰に向けて、沖縄が一枚岩だったわけではない。

極東最大のアメリカ空軍基地・嘉手納基地がすぐそばにあるコザ(現在の沖縄市)は、ベトナム戦争に向かうアメリカ兵たちでにぎわい、彼らが使うお金で生活する人が数多くいた。ネオン輝くコザの繁華街では、一晩で当時の沖縄の人たちの年収の2倍も売り上げてしまうステーキ屋や、国籍を超えた恋模様を伝える翻訳屋などがあった。

復帰当時の宮永英一さん。伝説のハードロックバンド「紫」のドラマー

復帰当時の宮永英一さん。伝説のハードロックバンド「紫」のドラマー基地の街・コザで生まれた宮永英一さん(70)は、コザのクラブでアメリカ兵相手に連日ライブを行っていた。

「アメリカ兵は本国では本物を見ているし、ライブハウスに来る人たちっていうのは、みんな音楽をかじっているんですよ。だから、中途半端な演奏はすぐバレちゃう。すぐ瓶や灰皿が飛んできましたね」

毎晩のように"命がけ"でライブを行っていた宮永さん。当時、本土復帰についてどう考えていたのか。

「コザや基地の周りで商売している人たちは、賛成の人は、ほとんどいなかったですね。基地が縮小して客が来なくなればみんな仕事を失うっていうことですから」

さらに宮永さんは、「祖国」とされる日本そのものに対しても、複雑な思いを抱えていた。

「うちの親父はアメリカ空軍の兵士で、すぐ朝鮮戦争に行って、そのまま本国に帰ってしまったので、僕は、あちこちに転々と預けられて育ちました。最後に僕を預かってくれたのが、沖縄のおばあちゃん。日本語ができず琉球語を使う彼女は戦時中、日本兵からスパイ扱いをされたわけです。太平洋戦争は沖縄が起こした戦争じゃないはず。それなのに沖縄に多くの犠牲が出た。それで『どこが祖国なの?』という疑問がやっぱり湧いてくるんですよ。だから素直に喜べないような気持ちはありましたね」

しかし基地の街・コザでも、アメリカ統治に対する不満が溜まり続けていた。

復帰前の沖縄では、アメリカ軍関係者による刑事事件が年間1000件以上起きていた。酒を飲んだアメリカ兵の車に女性がひかれて亡くなったり、アメリカ軍のトラックに子どもがはねられて亡くなったりする事故も起きていた。それでもアメリカ統治下の沖縄では、事故や罪を犯したアメリカ兵を自ら裁く権利さえ認められていなかった。

そして1970年12月、アメリカ兵の運転する車が沖縄の住民をはねる事故が発生。抗議する市民に対して、アメリカ軍の憲兵が威嚇発砲した。これをきっかけに沖縄の人たちがアメリカ軍関係者の車などを襲い、80台以上を炎上させた、いわゆる"コザ暴動"が起きた。

"コザ暴動"翌日の燃えた車両

"コザ暴動"翌日の燃えた車両宮永さんは、ライブハウスからの帰り道に"コザ暴動"を目撃した。

「先輩の親父が、アメリカ兵同士のけんかの仲裁に入って殺されたということもあったんですよ。レイプされた人たちもたくさん知っています。そういったことがどんどん積もり積もってくると、やっぱり『このぉ』って思いますよ。沖縄に土足で上がりこんできて、やりたい放題は絶対許さないぞって。でも、この暴動では、死者は出なかったし、略奪などもなかった。兵隊個人にではなくて、体制に対する怒りだったんです」

はるなさん(18・沖縄)は、「沖縄に住んでいても、こういう話ってなかなか聞く機会がなかった」と驚いた。

そして迎えた1972年5月15日、本土復帰の日。沖縄代表として日米両政府に復帰を訴え続けてきた屋良朝苗知事が、復帰記念式典の壇上に立った。このときのスピーチは、沖縄の人の思いを代弁したと、いまも語り継がれている。

復帰記念式典 屋良朝苗知事のスピーチ

復帰記念式典 屋良朝苗知事のスピーチ「沖縄復帰の日は、疑いもなくここに到来いたしました。しかし、沖縄県民のこれまでの要望と心情に照らして、復帰の内容を見ますと、必ずしも私どもの切なる願望が入れられたとは言えないことも事実であります」

沖縄県民の多くは、本土復帰によって基地負担が軽くなることを望んでいた。しかし、多くのアメリカ軍基地が残されたまま復帰を迎えた。復帰式典が行われていた那覇市民会館の外では、土砂降りの雨の中、約1万人が抗議の声を上げていた。

本土復帰から50年。沖縄は大きく変わった。一部の基地の返還と跡地利用が進み、インフラも整備された。沖縄を訪れる観光客は急増し、2019年には年間1000万人を超えた。

辺野古沖(2022年4月撮影)

辺野古沖(2022年4月撮影)一方で、基地と隣り合わせの生活は続いている。アメリカ軍基地に起因する事件・事故はやまず、基地のあり方は今も問われ続けている。住宅街のただ中にある普天間基地については、26年前、日米両政府が返還に合意したが、その移設先とされたのは同じ県内の名護市・辺野古沖。沖縄県が反対する中で、埋め立て工事が行われている。復帰から50年たった今も、全国のアメリカ軍専用施設のおよそ70%が沖縄に集中している。

現代の若者たちに、復帰当時22歳だった崎山さんが語りかけた。

「生活のインフラが充実してきたとか、復帰してよかったことはたくさんあります。ただ、沖縄の復帰が、ある意味で、沖縄の人たちの思いにそぐわなかったことはぜひ分かってほしいなと思います」

復帰当時20歳だった宮永さんも、歴史を学び、あるべき姿を考えてほしいと訴える。

「みなさんには、歴史をしっかり学んでいただきたいなと思います。歴史は真実の基本だと思うんです。報道やいろんなものがあるだろうけど、自分がその真実をしっかり探し出す。歴史からものを学ぶということが、未来を切り開くきっかけになるんじゃないかなと思います」

沖縄の複雑な歴史に触れた若者たちは、何を思ったのか。沖縄が大好きだというあさとさん(17・北海道)は、当事者から話を聞いて深く考えさせられたと話す。

「沖縄には何回も行ったことがあるけれど、知らない歴史がたくさんあり見てこなかった事実があるということを実感しました」

ゆうさん(17・広島)は、「沖縄はきれいな観光地という印象だけでしたが、それよりももっと深い歴史があり、またその歴史にかかわる問題は日本全体で考えるべき問題だと気づくことができました。まだまだ基地問題などが解決されていない今、私たちの世代が改善していきたいと思いました」と決意を伝えた。

新城和博さん

新城和博さん小学生の時に復帰を体験した編集者の新城和博さん(59)は、著作を重ねながら復帰とは何かを問い続けてきた。復帰50年の節目となる今年は、沖縄と本土の関係性を見つめ直す機会にしてほしいと訴える。

「沖縄では、毎年5月15日になると、復帰とは何だったのかと問いかけられます。でも、沖縄にとって復帰とは何だったのですかという質問じゃなくて、日本にとって沖縄の復帰とは何だったのかと問いたいです。復帰というのは、僕は鏡だと思っています。毎年、沖縄の人は復帰という鏡でもって、自分自身の姿を見るわけです。今、自分が望んだ形をしているかな、笑っているかな、やっぱり苦悩しているなとか。じゃあ、沖縄以外の日本の場所で、そういう鏡を持っているかというのを問いたいです。そのときにはじめて、お互いに自分事として、つながることができる気がします」

取材:2022年4月制作:Yahoo!ニュース オリジナル

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島