太平洋戦争で米軍に撃沈された旧日本海軍の戦艦「武蔵」。当時、16歳という若さで大型戦艦に乗り込んだ早川孝二さん(95)は、両腕を負傷し、沈みゆく武蔵が生み出す渦にのみ込まれながらも奇跡的に生き延び、故郷の千葉県南房総市に戻った。戦後、自身の壮絶な体験を周囲に語ることはなかったが、70年後の2015年、フィリピン中央部のシブヤン海で、武蔵とみられる船体が見つかったことが転機となり、体験を後世に語り継ぐ活動を始めた。(千葉日報社館山・鴨川支局 飽本瑛大)

戦艦「武蔵」で過ごした日々を振り返る早川さん(1928年2月9日生まれ)=6月、南房総市

戦艦「武蔵」で過ごした日々を振り返る早川さん(1928年2月9日生まれ)=6月、南房総市房総半島最南端に位置し、かつて上皇さまや幼少期の天皇陛下も訪れた白亜の灯台、野島埼灯台がそびえ立つ南房総市白浜町。1928(昭和3)年、早川さんはこの地で7人きょうだいの次男として生まれた。

小学校を卒業して郵便局に1年ほど勤めた後、44年2月に自ら志願して横須賀の海軍航海学校に入校。入隊通知を見た母は、数日間寝込んでしまった。「父と兄はすでに出征しており、おふくろにしてみたら、たまらない気持ちだったんだろう」。学校では主に気象観測術を学んで8月、16歳と最年少で武蔵への乗船を命じられた。

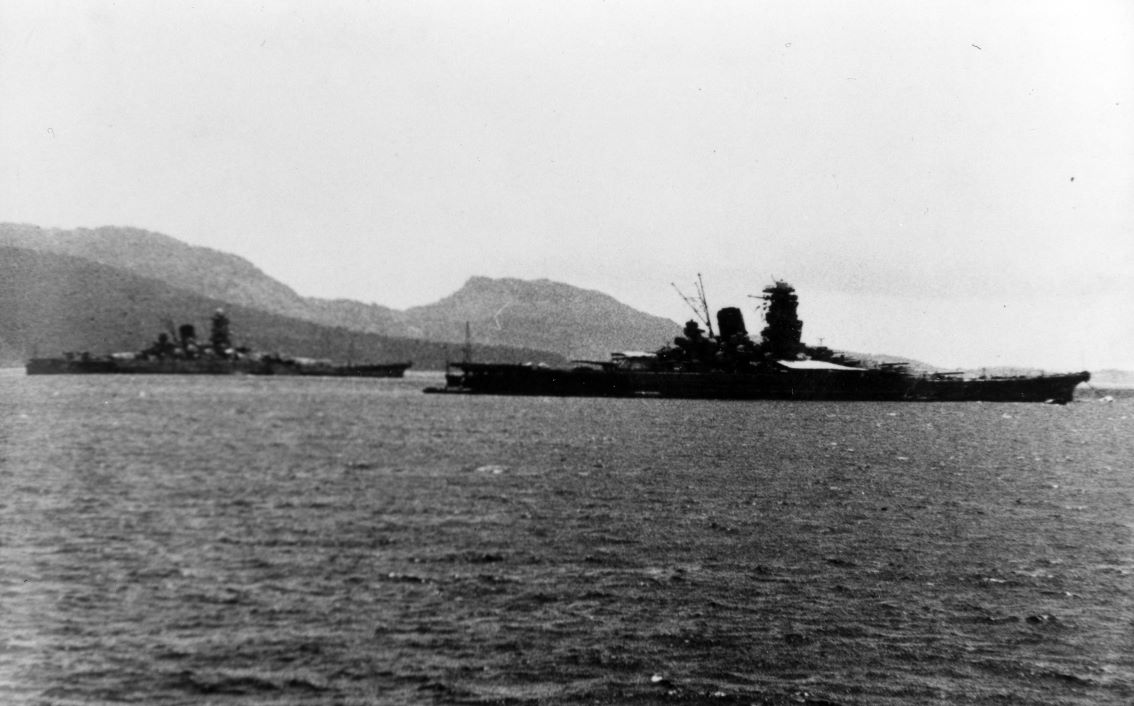

停泊中の武蔵(右)と大和(米・国立公文書館蔵)

停泊中の武蔵(右)と大和(米・国立公文書館蔵)全長263メートル、幅約40メートルと、世界最大級の戦艦・武蔵。初めてその船体を目の当たりにしたとき、そのスケールに圧倒された。

「船に乗って一番驚いたのは、前から後ろまで甲板がずっと平らだったこと。若干の勾配はあるが、自転車で走れるぐらい平ら。乗組員もまさか2400人いるとは思わず、えらい船に乗っかったなと思った」

船内での主な役割は、当時軍事機密だった気象情報の取得。毎朝、東京の中央気象台から送られてくる暗号化された気象情報を解読し、天気図を作成して艦長や副長ら4人に伝えた。最前線で戦う部隊ではないため「服装はいつもきれいだった」が、長い暗号文を解読するのは大変だったという。

武蔵にはもう1人、同い年の乗組員がいた。同じ気象班の桜井通司(みちじ)さんだ。「三度の飯から仕事、掃除まで日常生活は何もかも一緒。年齢も同じだし、遠慮もなかった」

乗艦から2カ月半ほどたった10月24日、フィリピン・ルソン島のシブヤン海を進んでいた武蔵は、午前10時半ごろから約5時間にわたり、米軍から爆弾や魚雷などの攻撃を受けた。

シブヤン海で攻撃を受ける戦艦「武蔵」(米・国立公文書館蔵)

シブヤン海で攻撃を受ける戦艦「武蔵」(米・国立公文書館蔵)最も熾烈(しれつ)を極めた最後の攻撃中、桜井さんら気象班の5人と、他の班から逃げてきた下士官の計6人で、6畳ほどの気象室にこもっていた。「私と桜井と先輩の3人がハッチの前に並んでいた時、近くに爆弾が落ちた。すごく重みのある音だった」。外へと通じる薄い鉄板の「ハッチ」を弾が貫通し、先輩は即死。桜井さんも弾の破片が腹に当たり、前のめりの状態で倒れ、息絶えた。一瞬の出来事で、戦友の死を悲しむ余裕はなかった。

自身も右腕に破片が当たり、出血したが、幸い命に別条はなかった。無事だった下士官らの力を借りてハッチをこじ開けると、隊員の死体が出口をふさぐように幾重にも転がっていた。

早川さんの右腕には、当時受けた弾の破片が今も残っている

早川さんの右腕には、当時受けた弾の破片が今も残っている程なくして集合の声がかかり、副長が「この船はもたない。海に入るから、それぞれ生き永らえてくれ」と退鑑命令を下した。右腕を負傷していたが、「左手が一本あれば、大丈夫」と上着を脱ぎ捨て、傾いた船体からずり落ちるように海に入った。

泳いで船から離れようとしたものの、身動きが取れず。同日夜、沈みゆく船体は「グゥー」という音とともに大きな渦を生み出し、近くにいた乗組員をのみ込んだ。自身も渦にのみ込まれ、左腕に強い衝撃を受け、気絶。意識が戻ると、海上にぽつんと浮いていた。「あ、俺助かったんだ」

左腕はつながっていたが、感覚は全くなかった。周囲を見渡すと、息絶えて海上を漂う人もいれば、皆を元気づけようと軍歌を歌う若者もいた。自身は近くにあった畳を脇に抱え、「とにかく生きなければ」と、重油が浮かぶ海をひたすら漂流。艦長含む1023人が戦死する中、数時間後に「奇跡的な運の良さ」で駆逐艦「濱風(はまかぜ)」に助けられた。

その後、重傷者としてフィリピン・マニラ近郊のカビテにある病院に収容され、病院船「氷川丸(ひかわまる)」で帰国。武蔵沈没の際に受けた左腕の傷を直すために手術を勧められたが、けがが治りつつある感覚があり、断った。「横須賀の海軍病院で軍医に『早川、手術するか』って言われたけど、『いや、いいです』とやらなかった。その時きちんと治療すれば、もっと良くなってたんだろうけど」。温泉療養を経て翌年春、勝浦市内にあった特攻艇「震洋」の部隊に配属された。

「震洋」の基地に配属された頃の早川さん

「震洋」の基地に配属された頃の早川さん勝浦では大規模な空襲こそなかったが、敵機が上空を行き交い、時に機銃掃射を受けることもあった。勝浦での生活で特に脳裏に焼き付いているのが、戦禍でさまざまな苦しみを抱えた市民たちの姿だ。

ある日、基地の外に出ると、海岸線に人だかりができていた。「米軍機が墜落したらしく、漁船が米兵の死体を運んできた。住民が引き揚げたかと思えば、ばあさんやじいさんが竹棒を持って『ちくしょう』と死体をひっぱたいた」。当時は「見ていられない」と目を覆ったが、戦地に赴いていない人々も苦しみや憎しみを抱えていることを知った。8月15日、基地本部で玉音放送を聞いた。「これで戦争が終わったのか」。戦時中は「とにかく勝たなければいけない」と必死だったが、多くの尊い命が失われている現状を目の当たりにし、戦争への思いは少しずつ変わっていった。

早川さんを含め、南方の激戦地に赴いた父や叔父2人、兄は全員、無事に生きて帰った。「5人が激戦地へ行って、5人共復員したのは日本でも珍しいと思う。なんで戦争の話をしないんだ、ともよく言われた」

ただ、周囲を見渡せば、戦争で親や子を亡くした家庭も少なくなかった。「戦争の話をすれば、生きて帰っているからどうしても自慢話が入ってしまう。親を亡くしたり、子供を亡くしたりした人がその話を聞けば、いい気持ちはしないから」と、70年間にわたり戦争体験を語ることはなかった。

復員後は郵便局員として約20年勤務。その後、急死した父が営んでいた地元青果店の跡を継いだ。新鮮さと安さを売りにほぼ休みなく営業し、繁盛したという。

終戦から70年後の2015年、転機は急に訪れた。米資産家の調査チームが、武蔵とみられる船体をシブヤン海水深約千メートルの海底から発見。早川さんはいてもたってもいられず、武蔵の元乗組員と共に洋上慰霊祭へ参列した。「この静かな海で、何百人もの人が若い命を亡くしたのか・・・」。大粒の涙を何度流しても、悲しみは尽きなかった。

気付けば戦争体験者の高齢化も進み、武蔵の元乗組員は数えるほどになっていた。早川さんは数少ない元乗組員としての体験を後世に語り継ごうと、少しずつ報道各社からの取材や講演依頼を受けるようになった。昨年からは震洋の基地があった勝浦市内の中学校でも講演を始めた。

中学生に戦争体験を語る早川さん=昨年7月、勝浦市立勝浦中(伊藤義治撮影)

中学生に戦争体験を語る早川さん=昨年7月、勝浦市立勝浦中(伊藤義治撮影)今年6月末にも、自身が右腕に受けた弾の破片を時折見せながら、市立勝浦中の3年生95人に、死が目前に迫った当時の心境や戦争の悲惨さを説いた。講演を聞いた生徒は「早川さんの弾の破片を触り、戦争の悲劇を感じることができた」「こうしたことを繰り返し起こさないよう、後世に伝えていきたい」と感想を述べた。

「筋肉が弱くなったから、毎晩しくしくと痛む」と、治療を拒んだ左腕をさする早川さん。ただ、語り継ぐ思いは変わっていない。今後も体が続く限り、戦争の悲惨さを訴えていく。「一言で表しようがないが、戦争は悪。最悪。人間は自分の欲のために、地球上の全てのものを無にしてしまう」。今なお戦争が続くウクライナ情勢を憂いつつ、言葉を振り絞った。

取材・執筆:千葉日報社館山・鴨川支局 飽本瑛大

取材:2023年6~8月

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島