このページでは「#きおくをつなごう」に関連する番組や記事を見た方から、TBS/JNNの情報提供フォームに寄せられたお話を掲載しています。(公表に際し、表現を修正している場合があります)

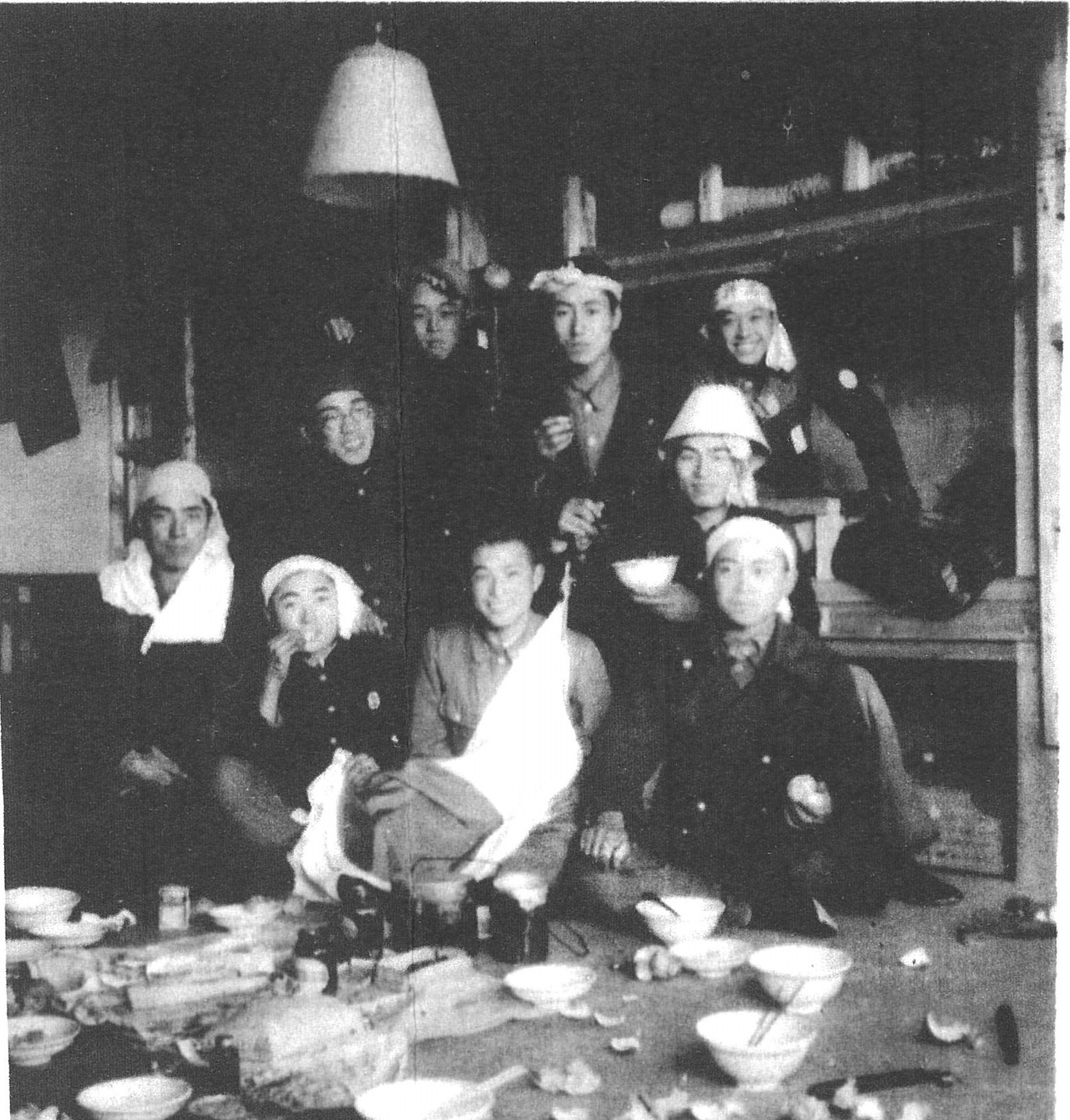

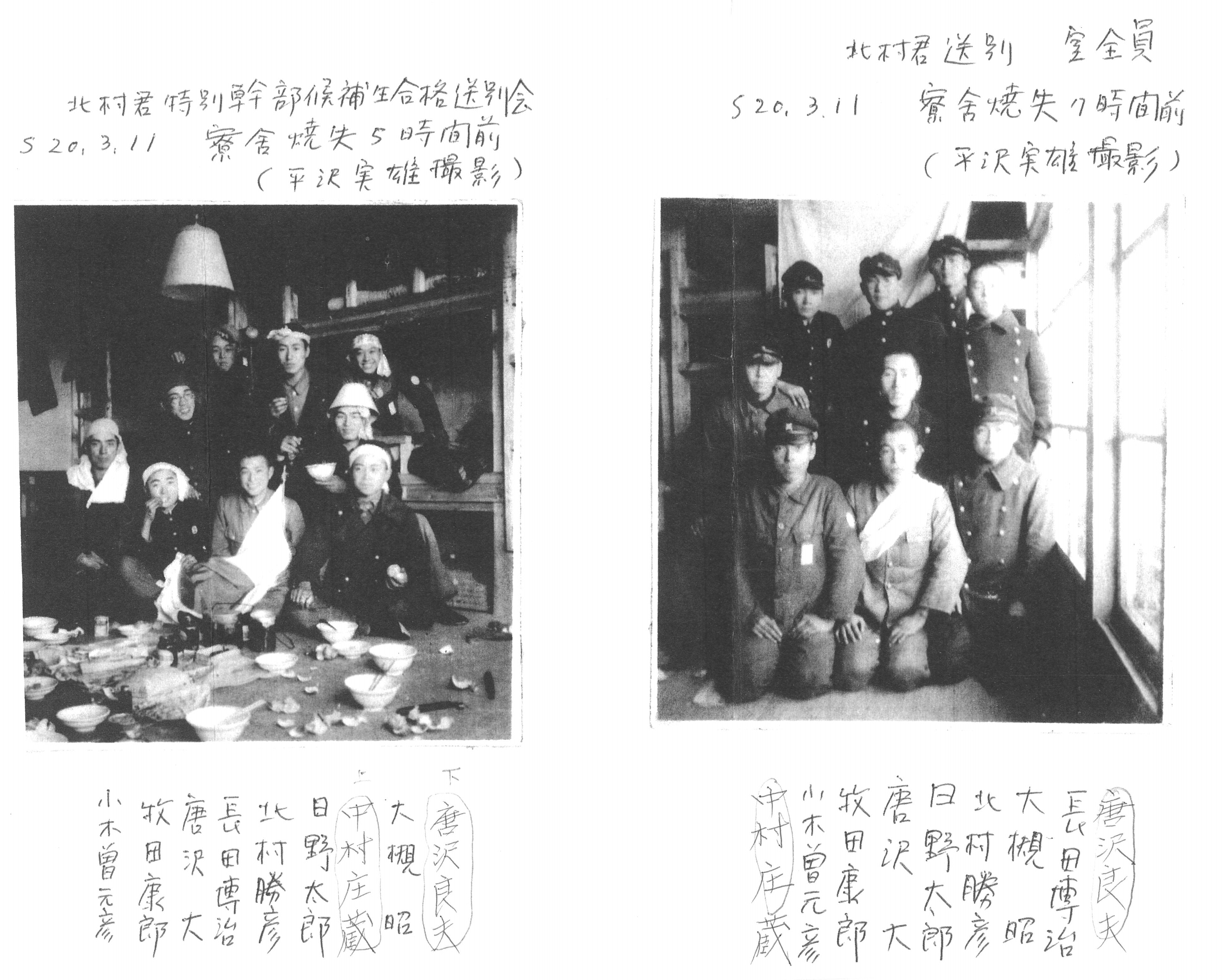

昭和2年(1927年)生まれの叔父北村勝彦は昨夏満97歳を迎え、伊那市高遠町に健在である。一昨年秋、久しぶりに訪れた高遠の家で祖父(叔父の父親)の残した冊子の再編集を依頼され、頻繁に会うようになった。本に挿入する写真の話になった時、叔父は「そういえば見せておきたい写真がある」と仏壇の脇からファイルを持ち出した。中には9名の少年が写った白黒写真のコピーが入っていて、それぞれの名前も記されていた。それが添付の写真である。

叔父の母校旧制伊那中学校は、戦後伊那北高校と改名されて現在に至り、私の母校でもある。創立百周年事業を終え、それでもまだ集めきれていない古い資料等を集める活動は継続していた。私もこの写真を同窓会館に持参すると、動員先の寮で実際に本校生徒らが写っている貴重な資料として残し、同窓会報に写真と叔父の手記を掲載することとなった。

以下は、叔父の手記を基に私が加筆したものである。勿論、同窓会報には全文掲載はできず、元原稿を手元に残したので、ここに紹介したい。

ーーー

私は昭和15年(1940年)4月に旧制伊那中学校に入学しました。翌昭和16年には太平洋戦争が勃発、戦時色の濃い日々を送ることになって、学校では軍事教練が行われ、小黒原(現伊那市内)の松林開墾にも行きました。昭和18年(1943年)に入ると六道原(現伊那市内)に陸軍の飛行場が建設されることになり、その作業にも参加。畑を崩し、土をトロッコに乗せ低いところに運ぶ作業でした。その最中、昭和19年(1944年)8月に5年生全員が愛知県にある豊和重工業(愛知県春日井郡新川町・小銃や戦車砲弾などを製造)へ通年動員が決まり、9月20日に伊那中学校報国隊として伊那北駅を出発、名古屋を経由して会社裏手にあった寮に入りました。2階には伊那中学校生徒、階下には同じ県の屋代中学校生徒が居ました。奥の別寮には既に佐渡中学校生徒などが入っていたと記憶しています。互いに仲良く、助け合って暮らしていました。

工場の仕事は工具を使っての基礎作業で、機械・器具などの操作・取り扱いなどをまず学びました。でも、実際の仕事に入る前にあったのは、自分達が避難する防空壕を作る作業です。12月、寒かったのでこの防空壕に入っていると、突然「地震だ!」と叫ぶ声が聞こえ、皆が入り口に殺到。なかなか出られなかった記憶があります。(東南海地震12月7日推定M7.9 1000人超の犠牲者)。ようやく外に出て、大煙突が倒壊したりあちこちに地割れが起こる中を走って避難しました。昭和20年(1945年)1月にも大地震(三河地震1月13日M6.8 2000人超の犠牲者)がありましたが皆何とか無事でした。

寮の2階には5部屋あり、それぞれに10人ほどが暮らしました。食事は各自に食券が渡され、本館の食堂で頂きました。満腹とまではいきませんでしたが、さほどひもじい思いはなかったと思います。ただ、誰かが一時帰省すると、順にその食券をいただいて満腹を味わいました。一時帰省した者は家で用意してくれた間食や主食にふさわしい食物などを持ち帰り、部屋に広げて皆で頂きました。相互扶助の精神は極めて強固なものでした。

洗濯はどうしたのか記憶にありませんが、入浴は寮の片隅に大きな浴場があり、寮の順番に沿って入浴しました。入浴の際、先に入浴していた学徒諸氏から、肌について血を吸う小さな虫(イエジラミと呼んでいた)を頂いてしまい、ずいぶん悩まされました。下着の縫い目などには、小さな白い卵がびっしり産みつけられていました。一時帰省の折などに下着を持ち帰り、大釜で煮て退治してもらったりしました。

私が先に志願してあった「陸軍特別幹部候補生(特幹)」の合格通知を受け取ったのは、昭和20年(1945年)3月の初めだったかと思います。入隊事前の手続きなどがあり、信州に帰ることになりました。昭和20(1945)年3月11日のことです。同室の皆さんが私の送別会を開いてくれました。後日皆で食べようと楽しみに残してあった食物を全部出しきって、談笑しながら時を過ごしました。たまたま同室の平澤君が写真機を持ち合わせておりまして、写してくれたのがこの写真です。

会を終えて就床したのは12時過ぎでしたでしょうか。度々来襲していたB29による爆撃が始まりました。その頃になるとしばしば空襲があっても、横着をして防空壕に入りませんでした。「豊和重工業の社長がアメリカ大統領ルーズベルトに似ているから、ここは空襲されない」などと言う者もいました。だから、ある者は窓を開けて空襲を眺めていたのです。すると突然寮に焼夷弾が落ちました。ばらばらと筒が飛び散り、瞬く間に2階は火の海となり、寮は全焼しました。鎮火したのは翌朝5時頃でしたでしょうか。別部屋にいた友達二人が火傷による重傷で、信州の実家に帰り治療にあたりましたが、その他の伊那中生は何とか無事でした。

その後私達は別棟の寮に移り生活を始め、引き続き工場勤務をしました。しばらくして、私は入隊を控えその手続きもあって帰省することになりました。その日、同室の皆9名揃って名古屋駅まで来てくれ、伊那中応援歌・軍歌を大きな声で歌って見送ってくれました。汽車の席につき、しばらくして無性に泣けてきて、溢れる涙を止めようもありませんでした。

私はその後信州の自宅に戻り、入隊の準備をしました。父は「陸軍特別幹部候補生」への応募を強く反対しておりましたので、姉の夫に伴われて所沢市に赴き東部第560部隊に入隊しました。3月豊和重工業で卒業式が行われたと聞きましたが、出席は叶いませんでした。

私は戦地に赴くことなく、この年の8月終戦を迎えました。

ーーー僅か16歳の少年たちが故郷を離れ、家族と別れ、学窓を後にして、見知らぬ土地の軍需工場に動員されたというだけでも彼らの心許なさは想像に余りあるが、二度の大地震(報道統制により正確に報道されなかった)、焼夷弾による大規模な空襲から命からがら逃れたという事実は、大きな衝撃であった。改めて母校の「創立七十年史」「創立百年誌」を開いてみると、叔父と同学年であった方々の手記が載せられている。地震・焼夷弾...数十年経ても忘れられないできごとに違いない。暗く辛い思い出には違いないだろうが、ただひとつ灯りも感じられる。社長にあだ名をつけたり、大切に保存した間食を一緒に味わう......そんな寝食を共にした「同郷の友」がいたこと、それだけが少年たちの救いだったのではないだろうかと。

学徒動員という言葉は知っていても、その内実を考えようともしなかった。叔父の口から生の日々が語られて、これを私事にしておきたくないと思い、投稿させていただくことにした。

■投稿者

長野県、北澤みち子さん(75)

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島