日本に逃れたウクライナ避難民は2千人超、置かれた境遇はさまざまだ。「自分はラッキーだった」と語るのはオルガ・ナセドキナさん(33)。東京のベッドタウン、千葉県鎌ケ谷市の会計年度任用職員に採用され、市広報誌へのコラム執筆や小学生の英語学習の指導助手など安定した仕事を得た。

平穏な生活を取り戻しつつあるように見えるが、「正直に言うと、1人で泣くこともある」という。幼い2人の息子と共に、彼女は異国で今日も「戦って」いる。(千葉日報社市川支局 小北清人)

自席でのオルガ・ナセドキナさん。ウクライナの文化などを紹介するコラムを市の広報誌に載せる=鎌ケ谷市役所

自席でのオルガ・ナセドキナさん。ウクライナの文化などを紹介するコラムを市の広報誌に載せる=鎌ケ谷市役所鎌ケ谷市は人口11万人の千葉県北西部のまちだ。市役所3階の企画政策室に彼女の机がある。昨年10月4日に住民票をつくり、12月5日付で職員として採用された。週3~4日の勤務だ。

彼女から一つ、要請を受けた。ウクライナにいる夫について話すのは控えたいというのだ。夫の職業はジャーナリスト。「いまウクライナでジャーナリストとして活動するのは非常に危険。私の発言がロシア当局にどう利用され、夫の身にどんな危害が加えられるかわからないので」ということだった――。

市職員のカンパで贈られた電動アシスト付自転車で子どもたちを保育園に送る=鎌ケ谷市

市職員のカンパで贈られた電動アシスト付自転車で子どもたちを保育園に送る=鎌ケ谷市1年前のあの日、2022年2月24日午前4時のウクライナの首都キーウ。4階建てアパートの2階自宅で2人の息子、ヤコブ君(6)とペトロ君(3)と寝入っていたナセドキナさんは、大きな爆撃音に眠りを破られた。ロシアのウクライナ軍事侵攻の始まりだった。

「バイデン米大統領がロシアに警告したのは知っていた。何か恐ろしいことが起きるのではと危惧していた。キーウに住む多くの人が感じていたと思う。ロシアの攻撃に備えた動員も始まっていた」

一方で、絶対に起きてほしくない、いや、首都への攻撃など起きるはずがない、とも思っていた。「だから爆発音を聞いたとき、ショックで信じられなかった」。

3月。スーツケースとリュックサックに荷物を詰め、ベビーカーを押しながら、2人の息子と首都を離れた。東部より安全と思われた西部地域に向かった。

彼女はロシアと接する東部ドンバス地方のドネツク州で生まれ育った。ウクライナ語だけでなくロシア語もネイティブだ。だが大学生のころから住んでいた同州の中心都市ドネツクが2014年に親露派武装勢力に実効支配され、反対派の彼女は親露派優遇政策に耐えられずキーウに逃れた。そして22年春、ロシア軍の攻撃で、またも家を離れることになった。彼女の故郷はドネツク州内のロシア軍非占領地域にあるが「廃墟同然」(本人)と化した。

ナセドキナさんが生まれた街はロシア軍の攻撃で「廃墟」と化した(本人提供)

ナセドキナさんが生まれた街はロシア軍の攻撃で「廃墟」と化した(本人提供)一家がポーランドに近いイヴァーノ・フランキーウシク州の街にたどり着くと、高熱に襲われた。新型コロナウイルス感染とわかり2週間入院した。ふと思った。

「戦争はいつまで続くかわからない。子どもたちを連れて国内で逃げまどっても、いつまで無事でいられるか。子どもたちを守らなければならない。でも、生活の維持すら難しくなるかもしれない」。外国に逃げるしかないと決心した。

「隣国ポーランドに避難した多くの人は、近いうちにウクライナに戻れるとの期待が半分はあったかもしれない。でも私は、この戦争はすぐに終わらないと思った。遠くても子どもと生活の基盤作りが可能な国への避難を意識した」

7月1日、同州の街でキーウ出身の友人と再会した。友人が日本人の知人から得た情報を教えてくれた。ナセドキナさんは大学で哲学を専攻し、日本の仏教について学んだことがある。日本は高い技術と経済を持つ国と聞いている。「行ったことはないが日本なら当面、子どもたちと安全な生活を送れるかもしれない」。ポーランドに逃れワルシャワの日本大使館に連絡を取った。7月下旬、日本の土を踏んだ。

出入国管理庁に避難民受け入れの意向を登録した自治体のうち、「東京に近くてウクライナ人コミュニティーと接点を持ちやすい」鎌ケ谷市を希望し、芝田裕美市長が受け入れを快諾した。

「子どもの安全が第一と、ご主人やご両親を残し、大変な思いをして日本に来た。2人のお子さんを守らなければとの気持ちと、祖国を思う心をすごく感じた」

芝田市長は初対面の印象をそう語る。

ロシアの軍事侵攻に対し鎌ケ谷市議会は3月4日、非難決議を採択。市長は4月14日、「人道支援の一助」として市の避難民受け入れを表明した。

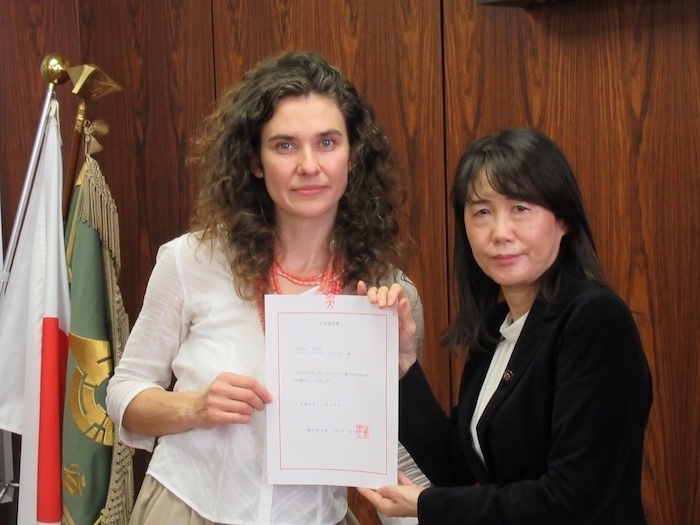

昨年11月、「会計年度任用職員」として働く辞令を芝田市長から受け取った=鎌ケ谷市役所

昨年11月、「会計年度任用職員」として働く辞令を芝田市長から受け取った=鎌ケ谷市役所一家が鎌ケ谷で安心して暮らせるよう、市は英語の話せる職員らを集めた担当チームを組織。現在は5人で生活支援などの対応にあたる。

2人の幼子の母親で、日本語がままならない彼女が希望の職に就くのは容易ではない。市は「市役所で働く選択肢もある」と本人に意向を確認。「最終的に選ぶのはあくまでオルガさん。しばらくして、やってほしい仕事をこちらから提案し、ぜひということになった」(チームを統括する小笠原直樹企画政策室長)

「祖国があれほど厳しい状況なのに、明るく前向き、職場でも積極的に働いてくれている。感銘を受けている」と芝田市長。自身も子育て経験があるだけに「食文化など様々な面で異なる国での子育てしながらの生活は大変。お子さんが(保育園に)なじむのがすごく早かったと聞いて私もうれしかった」。

2人の息子は園児数200人と市内有数の市立の大規模保育園に通う。

保育園で元気に遊ぶペトロ君(上)とヤコブ君(下)=鎌ケ谷市

保育園で元気に遊ぶペトロ君(上)とヤコブ君(下)=鎌ケ谷市兄のヤコブ君は年長クラス、下のペトロ君は2歳児クラス。ヤコブ君はダンス、ドッジボール、ピョンピョン飛び跳ねるホッピングと、みんなに交じって駆け回る。保育士は身振り手振りや、日本語とウクライナの翻訳アプリを使って「会話」する。

翻訳アプリが日本語をウクライナ語に変換するのに手間取り、保育士が思わず「ちょっと待って」と繰り返すため、早々に覚えた日本語が「ちょっと待って」。

弟のペトロ君は天衣無縫に走り回っていた。電車が好きで、プラレールを友だちと取りっこする。「きかんしゃトーマス」も大好きだ。日本語で「ママは来る?」と言うようになった。

大切な息子たちについてナセドキナさんが言う。

「ウクライナと環境が変わり(2人が)寂しがることもある。父親はここにいないし、上の子はキーウで仲良しだった友だちと別れることになった。お気に入りのおもちゃもキーウの家に置いてきた。2人とも朝、私と離れるのを嫌がり、泣くこともある。でも保育園に行くと楽しく過ごしているようだ。それがとてもうれしい」

「ウクライナがロシアの一部ではないこと、独自の文化を持つ独立国であることを日本のみなさんに知ってほしい。そしてウクライナのことに関心を持ち続けてほしい」

地元の母親らに、ウクライナの子育てについて話すナセドキナさん=鎌ケ谷市

地元の母親らに、ウクライナの子育てについて話すナセドキナさん=鎌ケ谷市ウクライナ支援を訴えるナセドキナさん。ロシアが2014年の侵攻で手に入れたクリミア半島や親露派武装勢力が支配するドンバス地方東部を含むウクライナ全域から撤退しない限り、停戦に応じるべきではないとの立場は一貫する。「いま戦いをやめればロシアに奪われた領土は戻らない」(本人)からだ。

ウクライナの戦局は大きく変わりつつある。ロシア軍圧勝との当初の見込みは覆り、ウクライナ軍の領土奪還に必要な欧米の軍備供与が本格化している。

「(ウクライナの攻勢を)一人のウクライナ人として誇りに思う。ロシアメディアの報道はプロパガンダばかりが目立つが、ロシアは戦費もなくなり、相当に追い込まれているのではないか」「プーチン政権が終わらない限り戦争は終わらないだろう。ロシア国民は、このままではいけないと立ち上がってほしい。いまの状況のおかしさに多くの人が気付いているはずだ」

ウクライナの両親や知人とはSNSやメールでやりとりする。国内の経済状況は悪化するばかり。両親はドネツク州内のロシア軍非占領地域に住むが、停電が頻繁に起き、郵便が途絶する。飲食店も大半が店を閉じ、食事を運んでくれる支援組織のおかげで生活を維持している。両親に様子を聞くと「問題ない。大丈夫だ」。娘を心配させまいとの気遣いに胸が痛む。

「友人たちが戦場に行く。それが続いていることが悲しい」「戦争のことを思うと、寂しくなったり、泣きたくなったりする。心が安らぐことはない。正直に言うと、1人で泣くこともある」

言葉を一瞬詰まらせた。目が少しうるんで見えた。

首都圏でのウクライナ支援集会やウクライナ人の集まりに出かけると、避難民同士、どうやって祖国と現地の家族を助けるかという話になり、「互いに抱き合い、励まし合い、涙を流す。そして古いウクライナの歌を一緒に口ずさむ」。そのうちの1曲を彼女は歌ってくれた。「赤いカリーナ」。苦難に直面する国民に向け、「われらが栄光のウクライナを、さあ、奮い立たそう」と鼓舞する勇壮な歌だ。

月に一度、地元農家がとれた野菜を贈り交流を深める=鎌ケ谷市

月に一度、地元農家がとれた野菜を贈り交流を深める=鎌ケ谷市1月半ばの早朝、毎週土曜開催の朝市が市役所駐車場で開かれた。月に1度、地元農家が野菜を持ち寄り、一家に贈る。「野菜ならいくらでも。何よりオルガさんたちのことを僕らは気にしていますよという気持ちが伝わればいいんじゃないのかな」。朝市組合の石原孝志組合長(57)が思いやった。

息子たちを連れて彼女がやってきた。「イチゴ食べていきなよ」。生産者から声がかかった。家族3人は口に入れてにっこりした。

「日本語を学び、日本の友だちを作りたい」「ウクライナのことを話し続けたい」

「オルガの奮戦」はこれからも続く。

取材:2022年10月~23年1月

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島