78年前、19歳の少女は原爆の惨禍を目の当たりにします。「空にはピンク色に光るキノコ雲、逃げてきた人の顔は風船のように膨れ上がり、皮膚がベロンとめくれていました」。父とはぐれ絶望する彼女に生きる希望を与えたのは、東南アジアからの留学生でした。今だからこそ伝えたい、国や宗教の違いを超えて助け合える人間の強さとは。 (TSSテレビ新広島)

日本軍がマレー半島とハワイの真珠湾を攻撃した1941年12月8日、太平洋戦争が始まりました。広島女学院高等女学校の生徒で当時15歳だった栗原明子(めいこ)さん(97)は、朝から広島市西区の観音町にあるグラウンドを整備するため集まっていました。しかし「アメリカと戦争が始まったので家に帰りなさい」とすぐ帰宅を命じられます。

「戦争ってどんなもんかわからんでしょう。怖くて怖くて仕方なくてね。友達と会話することもなく走って家に帰りました」

開戦後は物資が徐々になくなっていきましたが、広島は空襲がほとんどなく穏やかな日々が続いていました。1945年になると、母と妹は疎開先へ逃れます。姉2人はすでに嫁いでいたので、栗原さんと父親だけが広島市中区の自宅に残りました。広島県立病院の医者をしていた父親は、空襲警報が鳴り響くたびに地域の救護所へ行かねばならず、栗原さんは防空頭巾をかぶり明け方に父親が帰ってくるまで震えていたといいます。

小学生のころ姉2人と撮った写真(左が栗原さん)

小学生のころ姉2人と撮った写真(左が栗原さん)1945年8月6日の朝、19歳だった栗原さんは父親と2人で昨夜のコロッケの残りを食べ、家を出ました。「きょうも暑そうだが元気にやれよ」と声をかけられたのが、まさか父との最後の会話になるとは思ってもみませんでした。

広島市中心部からは少し離れた東洋工業(現在のマツダ)で小銃の部品を作る作業に取り掛かろうとしたその時です。大きな爆発音と青白い閃光、吹き抜ける爆風、ガラスの割れる音...。広島の街に原子爆弾が投下されたのです。混乱したまま防空壕へ向かう途中で、不気味なピンク色に光るキノコ雲が見えました。しばらくするとぞろぞろと多くの人が広島市方面から逃げてきました。

「みな裸同然で顔は風船のように膨れ上がり、灰色の皮膚がベロンとめくれ垂れ下がっていたんです」

工場の中にむしろを敷いて急ごしらえの救護所を作り、栗原さんたち学生はケガ人の救護にあたりました。広島に何が起こったのか。父親は無事だろうか。栗原さんは、からだ中を何とも言えない不安と戦慄が走るのをどうすることもできませんでした。夕方には帰宅の許可が出て広島駅近くまで戻ってきましたが、そこから先は火の海で仕方なく工場に引き返しました。

原爆投下後の広島

原爆投下後の広島翌朝、自宅へと向かう中で見た広島はまさに悪夢のようでした。焼けただれた電車の中は人々が折り重なっています。道に横たわる遺体の目は飛び出し、鼻はなく、口は裂けていました。中にはまだ息があり「水、水」とつぶやく人もいました。

「無視しないと前へ進めなかったんですね。においもね、いろんなにおいがするんですよ。人が焼けたのと家が焼けたのと」

熱の残る焼け跡を、革靴で一歩一歩と足を進めて何とか自宅にたどり着きました。しかし、そこには石の門や愛用していたピアノの弦が転がっているだけ...建物は跡形もありませんでした。異様な光景を前にしばらく呆然としていた栗原さんは、燃えかすの木切れで防火水槽に「明子元気」とだけ書いてその場を離れました。

父親に会うために病院を目指す中、ふと足元に小さな赤ちゃんの遺体を見つけました。かろうじて頭と手足の判別がつきましたが全身黒焦げでした。栗原さんはたまらず抱き上げます。

「この時、自分の心がとけたと感じました。赤ちゃんの死がいを抱いて、ボロボロ泣いてね。この子を連れて帰りたいけど、もし誰かが探していたらいけないから」

赤ちゃんの亡骸をそっと元の場所へ戻しました。この時、初めて流した涙を忘れることはできないといいます。広島の惨状を目の当たりにし、張りつめていた不安や悲しみが崩れた瞬間でした。

栗原明子さん

栗原明子さん父親が見つからず途方に暮れていた時、近くの広島文理科大学(現在の広島大学)で偶然「異国の人」と会います。彼らは当時、日本の占領下におかれたマレーシア、インドネシア、ミャンマーなどから将来の指導者育成のために集められた優秀な若者たちで、「南方特別留学生」と呼ばれました。爆心地から900mの距離にあった寮は全壊したため、留学生たちは居場所を求めて大学の敷地へと逃れていたのです。

栗原さんの家と彼らの寮は近く、交流はないものの何度も見かけたことがありました。

「行くあてがないことを伝えると『一緒にいなさいよ』と。みんな『メイコ、メイコ』と呼んでくれてね。食べるものがなくて、校庭にサツマイモが植えてあるのを見つけたんですよ、転がっていた鉄兜(てつかぶと)にお湯を沸かして湯がいて、少しずつ分け合って食べたんです」

留学生たちは極限状態の中、自らも火傷を負いながら、懸命にケガをした日本人の救護にあたったといいます。

「私たちを励ましてくれて、とっても朗らかでした。『こんな目にあって日本を悪く思わないんですか』と聞いたら『いいえ、あなたたちの方がこういう目に遭って大変でしょう』とむしろ慰めてくれたんです」

南方特別留学生。左からペンギラン・ユソフさん、サイド・オマールさん、アブドゥル・ラザクさん(栗原さん提供)

南方特別留学生。左からペンギラン・ユソフさん、サイド・オマールさん、アブドゥル・ラザクさん(栗原さん提供)栗原さんには忘れられない光景があります。原爆投下翌日の、大学の屋上で留学生たちと見た満天の星空です。留学生がバイオリンを演奏し、マレーシアやインドネシアの歌、日本の童謡を歌いました。

「あの時が一番楽しかったですね。楽しいなんて言ったら本当はいけないんでしょうけどね」

眼下には積み重なる人を焼く炎があちこちに上がる中、頭上には降り注ぐかのように輝く星空。その夜だけは、不安や悲しみが少し和らいでいくのを感じました。

「彼らがいなかったらどうなっていたかと思うんです」

父親の手掛かりを得られず途方に暮れる中、南方特別留学生と過ごした1週間。彼らの優しさに支えられ、明子さんは生きる希望を失いませんでした。

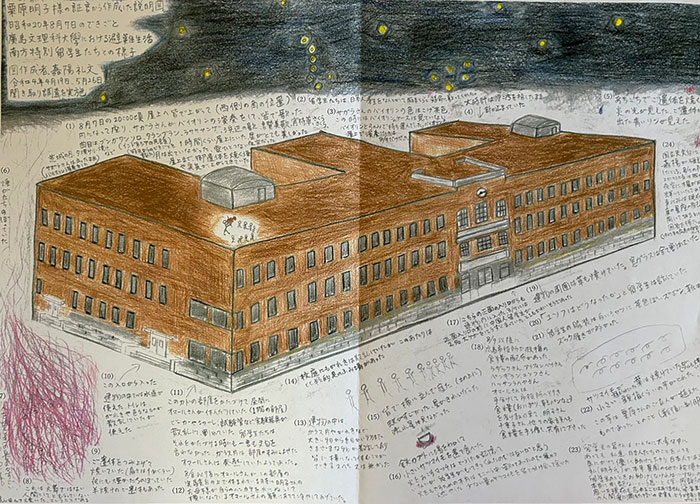

栗原さんが証言した原爆投下後の広島文理科大学(作画:嘉陽礼文)

栗原さんが証言した原爆投下後の広島文理科大学(作画:嘉陽礼文)栗原さんはその後、母と妹の疎開先に身を寄せます。そこで高熱にうなされ血便の症状が出ました。熱が下がると今度は髪の毛が抜け始めます。

「毎朝くしで髪をとくのが怖かったですよ。口の中はただれたようになり、唇の潰瘍からは膿がでました。それがくっついてしまうので口が開けられないんです。水で濡らしながら少しずつ口を開けていました」

その頃、母親は広島で父親を捜し続け、偶然にも県立病院の看護師と再会。彼女の話で、原爆投下直後に父親が建物の下敷きになり、身動きがとれないまま猛火に包まれたことを知りました。

「父は看護師さんに『あなたは早く逃げなさい。家族に会うことがあったらあとはよろしく頼むと伝えてください』と言ったそうです」父親の遺骨は見つからないままでした。

栗原さんはたくましく戦後を生き抜く中で、体験を少しずつ話すようになりました。2013年には人生を綴った本を出版し、記憶を広く伝えようとしています。

8月6日に広島にいた南方特別留学生8人のうち、マレーシアから来た1人は大やけどを負い、原爆投下後すぐに亡くなったとされています。もう1人のマレーシア人も1カ月後に原爆症の症状が出て京都で命を落としました。6人は無事に帰国し、1人はブルネイの首相になりました。

今年11月、マレーシアの中学生・高校生が平和学習のため広島を訪れました。少年たちが真剣なまなざしで見つめるのは、南方特別留学生と過ごした栗原さんの被爆証言です。97歳の栗原さんは、遠くへ出かけたり被爆体験を話したりすることが難しくなってきたため、マレーシア語の字幕付きの証言映像が上映されました。留学生を直接知る栗原さんの証言によって、少年たちは戦争が遠い過去の出来事ではないことを実感します。

「原爆でマレーシア人が亡くなっていたことに驚きました」

「原爆でケガをした日本人を留学生が助けていたことを誇りに思います」

証言映像を見る少年たち

証言映像を見る少年たち栗原さんの証言を翻訳したのはマレーシア出身の、広島市立大学のヌルハイザル・アザム・アリフ准教授。アザムさん自身も最近まで原爆で命を落としたマレーシア人がいたことを知りませんでした。母国の教科書に記載してある広島・長崎の原爆投下の記述はわずか1ページです。

「歴史の教科書の中のどこにも書いていないことを、非常に不思議に思っています」

広島市立大学のヌルハイザル・アザム・アリフ准教授

広島市立大学のヌルハイザル・アザム・アリフ准教授アザムさんは母国でもこの歴史を伝えたいと、被爆した留学生の遺族を訪ね聞き取り調査を始めるなど動き出しました。マレーシアと日本をつなぐ役割を期待されていた留学生の存在はいま、栗原さんの証言と共に、平和の架け橋となり再び築かれようとしています。

施設で暮らす栗原さんは、連日テレビで流れるイスラエルとハマスの争いに心を痛めています。クリスチャンである栗原さんは70歳の時、教会の聖地旅行に参加しエルサレムを訪れました。土産物屋が立ち並びにぎやかに人が行き交う街並み、そこで買った青やピンクの柄が入ったハンカチとクマのぬいぐるみ...今の惨状を信じられない思いで見つめています。

「広島の焦土を思い出しますね、自分と重ねてしまうような...」

栗原さんが原爆投下の混乱の中で感じたのは、たとえ国や宗教が違っても互いに助け合い困難を乗り越えることができる「人間の強さ」です。生きて母国に帰った南方特別留学生も全員亡くなり、実際に当時の状況を知るのは栗原さんただ一人になりました。

「私一人、生き残っているんだから伝えていきたいと思います」

取材:TSSテレビ新広島

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島