沖縄県那覇市の首里城は、2019年10月31日未明に起きた火災で正殿を始め主要な建造物が焼け落ちてしまいました。

首里城は、1945年の沖縄戦でその直下に日本軍司令部の壕が構築されていたことで激しい砲爆撃を受けて破壊されました。そして戦後、沖縄の本土復帰から20年となる1992年に復元されたのでした。

沖縄戦当時、壕の掘削や戦場に動員された方々などを取材、首里城と沖縄戦について伝えます。琉球新報社との共同取材です。

2019年10月31日未明。激しい炎とともに上がった分厚い白煙が、夜明け前の那覇市首里の上空を覆った。

沖縄を代表する観光名所で、年間280万人が訪れた首里城。当たり前にあると思っていた「象徴」の焼失に、沖縄県民も言いようのない喪失感を抱き、アイデンティティーを揺さぶられた。

焼け落ちた首里城=2019年10月31日(琉球新報社撮影)

焼け落ちた首里城=2019年10月31日(琉球新報社撮影)そして今回の火災は、首里城が持つ悲しい歴史にも再び光を当てた。首里城は沖縄戦により、1945年4月末から5月にかけて建物や城壁がすべて破壊された過去がある。

「南西諸島防衛のため」沖縄に配備された日本軍32軍は、沖縄戦直前の44年12月から、当時国宝だった首里城地下に司令部壕の構築を始めた。

壕の構築には近隣の沖縄師範学校や県立第一中学校の生徒らも駆り出された。10代の少年たちは、蒸し暑い地下で24時間体制の壕堀り作業に従事した。

司令部壕は南北を横断するように全長約1キロあり、作戦室や無線室など戦闘指揮に必要な施設が完備されていた。千人あまりの将兵だけでなく沖縄出身の軍属や学徒、女性たちが雑居していたとされる。

旧日本軍第32軍司令部の壕内=2015年

旧日本軍第32軍司令部の壕内=2015年日本軍の中枢があったことで首里一帯は米軍の標的となり、首里城の焼失も避けられなかった。米軍による空襲や艦砲射撃など、猛烈な攻勢に追い込まれた日本軍は45年5月下旬に南部撤退を決定。「鉄血勤皇隊」など学徒として動員された生徒たちも、日本軍と行動を共にし、多くの命が犠牲になった。

75年前の沖縄戦でがれきと化した首里城は、沖縄の深い悲しみ体現する存在でもあった。92年の復元では、沖縄戦でほとんどの資料が失われた中、多くの研究者と職人の技術を結集させた。

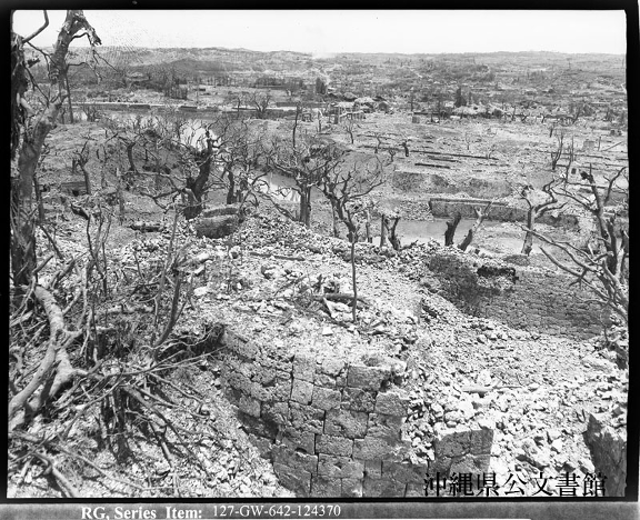

がれきと化した首里城と首里の町(米軍撮影)

がれきと化した首里城と首里の町(米軍撮影)今回の火災でも再建への機運が高まりをみせる一方で、地下に眠る第32軍司令部壕や留魂壕など「負の遺産」の保存や公開の在り方を求める声も上がっている。

制作:琉球新報 ・ Yahoo!ニュース

取材:2020年6月

「対米開戦に反対」アメリカに渡ったスパイ・新庄健吉が見た日米の国力差 病に倒れ死去 葬儀の最中に真珠湾攻撃 #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

「武蔵が沈んだ...」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

TBSテレビ

映像の「震える少女」は私 米兵に恐怖「カメラを鉄砲だと思い、殺されるかと思った」 家族4人の命を奪った沖縄戦 #きおくをつなごう #戦争の記憶

RBC琉球放送

「祖国は台湾、母国は日本」シベリア抑留から生還した元日本兵98歳が問う、戦後の不条理 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

「敵国人と呼ばれて」炭酸水ウィルキンソン タンサンの創業家に残された戦争の傷跡 #戦争の記憶

Yahoo!ニュースエキスパート

原爆で鼻は落ち、友人失う 「修学旅行といえば広島」の礎 築いた被爆教師 #戦争の記憶

テレビ新広島